源于观察的素描(三)

葛加峰译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

值得注意的是,最早的艺术作品不是根据观察做的,而是根据记忆或想象做的。不仅马格德林文化或佩里戈尔文化是如此,它们的岩画、雕塑或雕刻都是想象的作品,就连苏美尔文化、古埃及或希腊的艺术大多也是出自于记忆而不是生活;更不用说史前的大量作品,非洲、被哥伦布发现之前的美洲或新几内亚的部落艺术或所谓“原始”艺术,都不是来自于观察的。

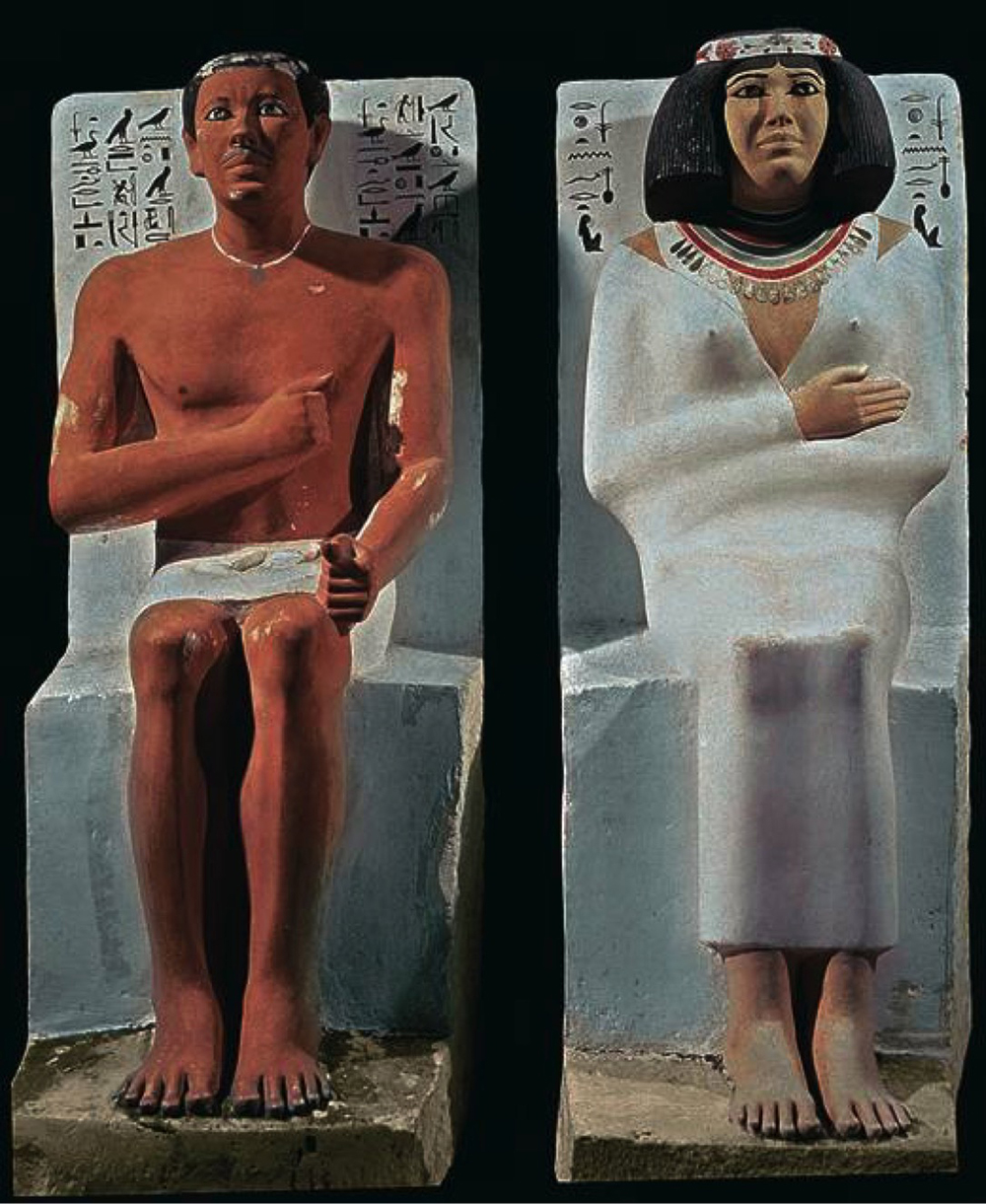

《拉霍泰普王子及其妻诺菲尔特雕像》

彩绘石灰石

高120cm

约公元前2580年

开罗埃及博物馆

从一开始,确信无疑的信条可能就是观察的替代品,也是任何形式的审美判断的替代品。这种最初可能植根于巫术、后来植根于宗教的信条是不容置疑的:它是世界的基石、是优劣的标准们,这一标准是以群体性的心智表象模式为基础的,并以此来决定一个野牛头画的好坏。肖像画法和色彩象征手法也与最早的佩里戈尔文化的人工制品有密切联系,如在野牛角上、女人体或性征(外阴)、男人体或性征(阴茎)上,到处皆具色彩的象征意义。但就这些印迹来说,大部分是粗糙的,不论是巫术符号还是信手涂鸦,它们都被作为程式而接受。这些程式经古代的演变,固定为一些原型或样式,样式随着时代更迭有所变化,但其形式本质却持续不变,仿佛已成为永恒。埃及艺术就是这方面最好例证。“画家和其他艺术的实践者不能对那些样式有任何革新或者除传统标准外的任意处理,这种禁律依然存在”。此外,柏拉图还说,“如果仔细观察他们的即兴绘画和浮雕,你将会发现一万年以前的作品——不是宽泛的而是精确的——既不比今天的作品好也不比今天的作品差,两者都展示了相同的艺术性”。[1]众所周知,在柏拉图的价值等级秩序中,理念最高,而艺术最低。这种差异促成了艺术应该是docereet delectare(教育和娱乐)的观念,[2]促成了艺术的道德化目标,并最终促成了理想美的错误观念,而理想美又被固定为一种样式。

《黑人头像》可能表现一位统治者(Oni)

青铜

高36cm

出自尼日利亚的伊费12-14世纪

人类博物馆,伦敦

通常认为,文明的开端是以某种对真实准确性的需要为标志的,因而要求艺术源于事实,也包括对个体生活的重视,就像我们可以从肖像画开端中看到的那样。不仅是埃及、希腊古典时期、希腊化时期或者罗马(特别是一、二世纪)的肖像画,而且受它们影响下的作品,像伊费的《奥尼》(Oni)这样少有的肖像画杰作,都传递出某种激动。然而,在这个世界上更多的艺术作品并非来自观察而是来自想象,并非来自事实而是来自虚构。完全来自写生的艺术是很少的。

原始艺术纯粹是想象的产物。在绘画与图像之间存在着混淆。图像毋需仔细观察便可获得。它们是一种再现性的备忘录,一条绕开感觉的旁门左道。传统的图像总是依靠记忆来完成的,在一个具体的文化系统中,图像的制作与解读是相互协调的,一个图像的内在信息将被一种共有的文化自动地解读。其根源既不在于记忆的强度也不在于记忆的频率(除非是一个奇迹)。当强度和频率相一致时,就不再是一个图像,而是一幅画了。

《犀牛、受伤的男子和野牛》

约公元前15000-前13000年

拉斯科洞,多尔多涅,法国

许多旧石器时代的图像,诸如一头野牛、一匹马或一个女人,可能都依据共同的习俗,也正是这些习俗决定着一个形体的每一部分该如何来完成。(这种“该如何”以某种方式影响至今。)这样一些雕刻似乎是一点点地完成的——作为一个整体——头脑中清楚该如何开始、该如何结束,而不像通过观察来完成的作品,对于从什么地方开始、从什么地方结束并不十分清楚。它们可能是以与人们刻画常轨符号、标记或字母相同的方式来完成的。这乃是不加任何描述的指示。

《斑点马和人手》

石灰石

高约3.4米

马:约公元前16000年,手:约公元前15000年

佩奇-摩勒洞穴,多尔多涅,法国

像佩奇-摩勒(Pech-Merle)洞穴(奥瑞纳-佩里戈尔时期)的岩壁上的素描及其同时期的石雕,就其本身来说是永恒不变和非常纯粹的,在那些线条中抓住了典型,而不是个别。

虽然在一些亚述人的浮雕中,存在着通过观察来使浮雕与某人相似的迹象,尽管这种相似是刻板的因袭风格,但是数万年前,人类需要的是捕获、抓取或模仿,他们处理的是典型而不是个别。艺术从一开始就是再现,但这种再现受制于因袭的风格,就像美索不达米亚和埃及的早期艺术。尽管所有的时代都有例外,就像在埃及十八王朝时期,由阿孟霍普特三世(Amenhotep Ⅲ)发起的风格解放运动,一直持续到阿孟霍普特四世阿克那顿(Akhenaton)统治的二十二年。

《保存者》头像之一

古埃及古国王时期

艺术历史博物馆,维也纳

发现于基萨金字塔的“保存者” (Reserve))头像,是较早时期的作品,就像第四王朝斯奈夫罗-塞内勃(Sneferu-Seneb)的肖像画(藏于开罗博物馆),初看起来似乎与千年之后的阿蒙霍泰普三世的石膏头像(藏于柏林博物馆)是同时代的,但仔细一看就会发现,较之于前者的因袭化程式,后者更趋于自由和细腻。与雕塑不同,素描似乎一点也没有受到这一发展的影响。这是一个中间状态,一般而言只是在壁画、岩画和装饰或者《亡灵书》(Book of the Dead)的插图中迈出的第一步,在任何时候都根据写生来做素描,这是不可能的。

(未完待续)

* 原载阿利卡:《论画——艺术论文选》(On Depiction: Selected Writings on Art),伦敦1988年。——校注

[9] 柏拉图:《法律篇》(Laws),Ⅱ,656a-657a。——原注

[10] 贺拉斯:《诗艺》(TheArt of Poetry),第三章,第33行。——原注