一幅肖像的变化(上)

佘红译

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

奇遇,大的奇遇,在于每一天,从同一张面孔上,看到某种不曾认识的东西出现。这比所有的环球旅行都要伟大。

——阿尔贝托·贾科梅蒂

《贾科梅蒂为我画肖像》封面

詹姆斯·洛德

1981

费伯-费伯出版社

伦敦

美国作家詹姆斯·洛德,数篇长短篇小说、艺术评论文章和一部已受注意的贾科梅蒂传纪的作者,三十年来经常在法国居留。在他的题为《贾科梅蒂为我画肖像》一书中,詹姆斯·洛德介绍了这位艺术家的技法和步骤。借助于洛德的出色旁证,我们可以看到他的肖像分成十八个阶段、一天天演变着的全部过程。

观看着这些动人的场面,我们可以感受到一个艺术家的所有兴奋和沮丧。这个人被失望的痛苦折磨着的时候比他自我满足和陶醉的时候要多。这篇精彩的回忆文章,让我们得以在贾科梅蒂画室的心脏,欣赏这个天才魔术师的各种招数;在几秒钟之内让模特的头在画布上出现、消失、又重新出现,这能激起贾科梅蒂最强烈的感觉。为了顺利完成这篇航海日志式的报道,詹姆斯·洛德不得不借助于各种策略,因为他得把他的肖像的各个“阶段”都装进他的摄影师般的脑子里而又不能让他的朋友阿尔贝托发现。另外,詹姆斯·洛德还成功地把他们活跃的对话、把贾科梅蒂的诅咒、呻吟、对自己的责骂、愤怒和绝望都记录了下来。每天下午,洛德把书拿出画室,在一个窄小的过道里拍摄下画的“进程”或“退程”。

詹姆斯·洛德为自己能替朋友当模特,为能积极地参与自己的肖像的创造而不是完全被动地被摄取而感到幸福。他说:“我曾如此地被牵连进这幅画的各个演变过程,而且如此地与画中的我合而为一,不仅仅因为这是我的头像,而且还因为这是我日常生活的中心和我留在巴黎的惟一理由,还因为我曾看着这幅画似乎要朝着糟糕的方向演变下去而感到焦虑不安⋯⋯他一遍又一遍,不停地画头部。在他眼里,图像可以出现又消失,就像摄像机镜头里的看到的图像,可以在调焦后变清晰,然后又变模糊⋯⋯”

“我很难想象一些东西对你来说是什么样子的,”洛德对阿尔贝托讲。

“这也正是我试图做的:表现事物对我来说是什么样的⋯⋯”

《詹姆斯·洛德肖像》

布面油画

117cm×81.5cm

1964

托马斯·吉布森艺术中心

事实上,在无止境的,令人又痴迷、又焦虑、又精疲力尽的对于感觉(perception)和视觉(vision)的研究过程中,贾科梅蒂曾迷失方向,他也很清楚地知道他无法从中脱身:“他妈的,你现在给我的印象不像以前了⋯⋯我正在下大决心把所有的东西都毁掉⋯⋯没有希望了⋯⋯很奇怪,所有的东西都变窄小了。看起来好像很宽敞,但其实已经没有任何余地留给任何东两了⋯⋯我的全部尝试都来自于这种要抓往、要拥有某种不断地逃离我的东西的愿望”。

“他画头部”,洛德追叙说,“画了一遍又一遍,画几笔,看看我,又画几笔,一边牢骚不断。并且,有时候情形仿佛变得远离现实。头像作为头像已经不再具有任何意义,甚至作为绘画它也不能说明什么。惟一具有其自身生命和意义的,是贾科梅蒂的通过绘画行为和视觉语言,为表现在瞬时间与我的头部相吻合的一种对现实的直觉而进行的不懈斗争。要达到这一点显然是不可能的,因为一种本质上抽象的东西是不可能既被具体化又不被“变质”的,但是他命中注定要去进行这种尝试。有时候看来,这就像是西西弗斯的使命⋯⋯”

“艺术只是一种‘看’的方式”,贾科梅蒂说,“要了解你所看到的东西,必须试着做到仅仅只是把它模写下来。必须准确地画出你眼前的东西。最难的就是模写你所看到的⋯⋯”

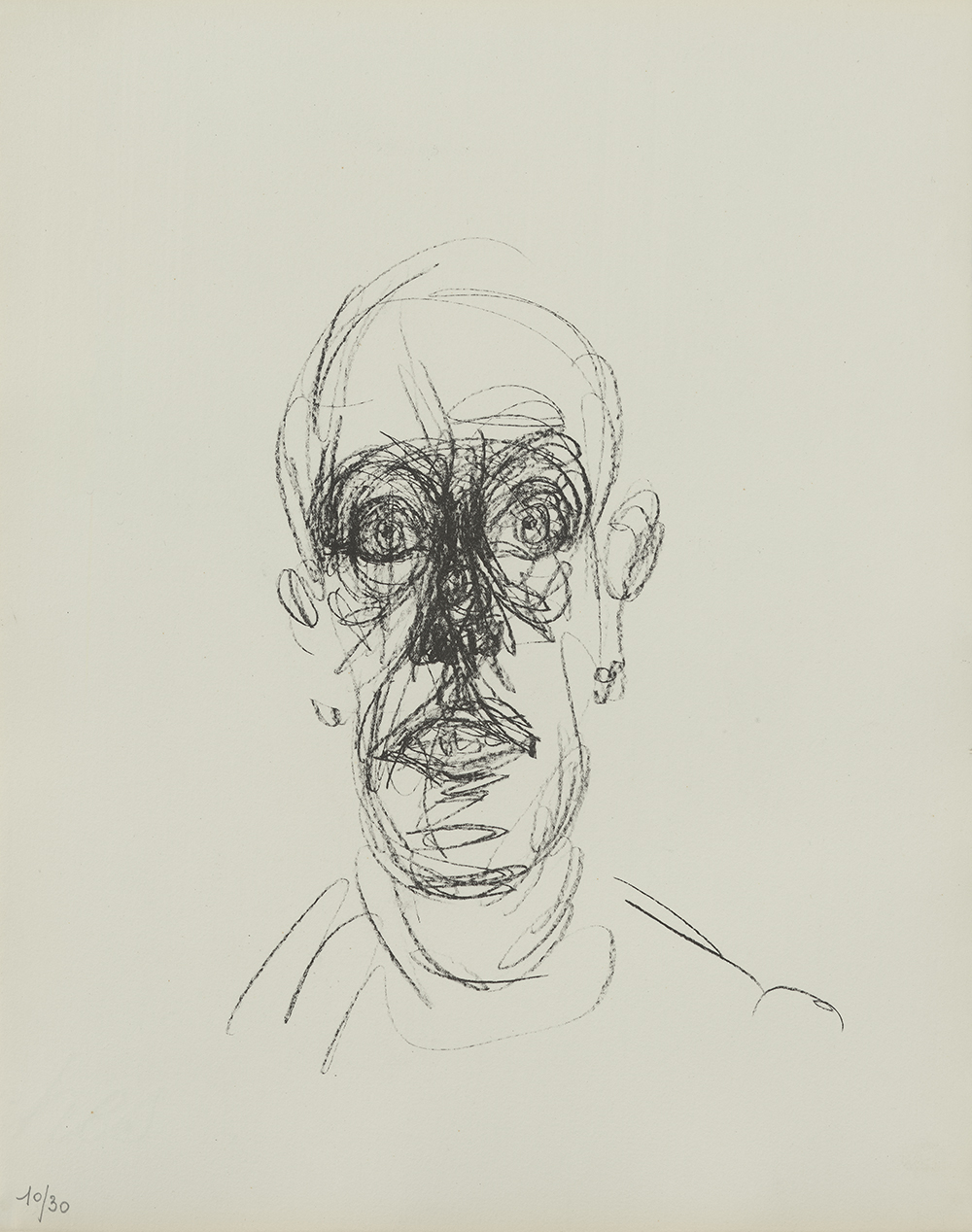

《无尽的巴黎》

阿尔贝托·贾科梅蒂

石版画

42.2cm×32.2cm

1969 印制

光达美术馆

而事实上,他看到了什么?他模写着什么?

“我们可以想象”,他曾经说,“现实主义在于原样模写一只杯子在桌子上的样子。而事实上,你所模写的永远只是它在每一瞬间所留下的影像。你永远不可能模写桌子上的杯子,你模写的是一个影像的残余物。当我看一只杯子,关于它的颜色、它的外形和它上面的光线,能够进入我的每一次注视的,只是一点点某种很难下定义的东西,这点东西可以通过一条细线、一个小点表现出来。每次我看到这只杯子的时候它好像都在变, 也就是说它的存在变得很可疑因为它在我的大脑里的投影是可疑的、不完整的。我看它时它好像正在消失⋯⋯又出现⋯⋯再消失⋯⋯再出现,也就是说它正好总是处于存在和虚无之间。这也正是我们所想要的模写的⋯⋯有时,我觉得我抓住了现象,接着我又失去了它,又得重新开始。这就使我不停地工作⋯⋯”。阿尔贝托看詹姆斯的头就像看这只杯子。在两场写生之间去咖啡馆的路上,贾科梅蒂对洛德说:“这看上去太平了点,还应该往深处去⋯⋯要做得像画布上凸出来的浮雕,从画布的后面突出来。仅仅像浮雕还不够”。詹姆斯·洛德则总结说:“我们再一次面临贾科梅蒂的尝试的完全的不可能性。⋯⋯也许,有一种可能性,可以走得稍微远一点,不是很远,是一点点远。而在绝对的王国里,‘一点点’也就是无限。我认为,就是这种可能性给了贾科梅蒂的作品一种强烈的紧凑感,这种强度曾经随着时间而增加;也有可能正是这种紧凑感越来越使他免于制造一些一般意义上的‘完成’了的作品⋯⋯关键在于艺术家视觉的敏锐和把这种视觉变成现实的程度,没有比这更重要的了。而我相信,自塞尚以来,还没有人能有贾科梅蒂这样敏锐的目光他实现这种视觉的能力也绝对是独一无二的。贾科梅蒂的个人所独有的能力在客观上达到了一种完美的程度,这使他能够与塞尚相比。并且,毫无疑问地,为了达到它的全部效果,这样的一种(视觉的)实现往往取决于单一的一幅作品的未完成状态”。

《一篮苹果》

保罗·塞尚

布面油画

62cm×79cm

1895

第一阶段:

洛德坐在一张椅子上,椅子的两只前腿的位置是事先用红点固定好了的。在画架旁边,有一只也是用记号固定好位置的长脚圆凳。模特离画家有7.25米远,画家从与画布形成45度角的角度看洛德。

洛德必须盯着画家的眼睛看,头部保持端正,还经常听到一些命令,如“看着我!”“让我看看!”,或者仅仅是“喂!”阿尔贝托从来不会画四五笔还不看他一眼。

半小时以后,趁着画家离刚开的一小会儿,洛德偷看了一眼画布:再加一点细节,用油画笔和黑颜料画成的头像就全了。阿尔贝托回来时说:“现在开始有点像那么回事了,直到现在才像”。

用灰色和黑色画了脸和颈子以后,他又说“头不算太差,有立体感。这是个开始⋯⋯”“可是”,洛德回答说:“我原先以为我们只进行一次的?”“现在这样想已经太晚了,我们已经走得太远了。但同时又还不够远。我们不能停在这儿”。

第二阶段:

下午四点,巴塞尔的画商贝易雷离开之后,写生重新开始。贝易雷称赞肖像“棒极了”,阿尔贝托反驳说:“你等一会,看着我把它扔掉”。

按老样子两人刚一各就各位,贾科梅蒂就说:“这简直不可能,我什么也不会了。再进行一两天看看。如果头像还不成气的话,我就永远不画画了”。

有人打电话找贾科梅蒂。洛德趁机上前去看画。原来的布局和头部完全消失在一种灰色的光轮之中。回来后,阿尔贝托叹气说:“看来不行啊。不过也不要紧,反正不是为了急着要把它画完”。

他一边画一边谈自杀和战争,快到七点时,他停下来,说:“这画变得这么差,以至于差到还不够足以起死回生的地步”。

比起前一天来,头部加长了,也模糊了一些,上面罩上了一道用黑色和灰色的线条构成的网,还有一种光晕,头一天已经形成的那种相似感也消失得无影无踪。

“有进步,但还得往前走,咱们明天再干⋯⋯”

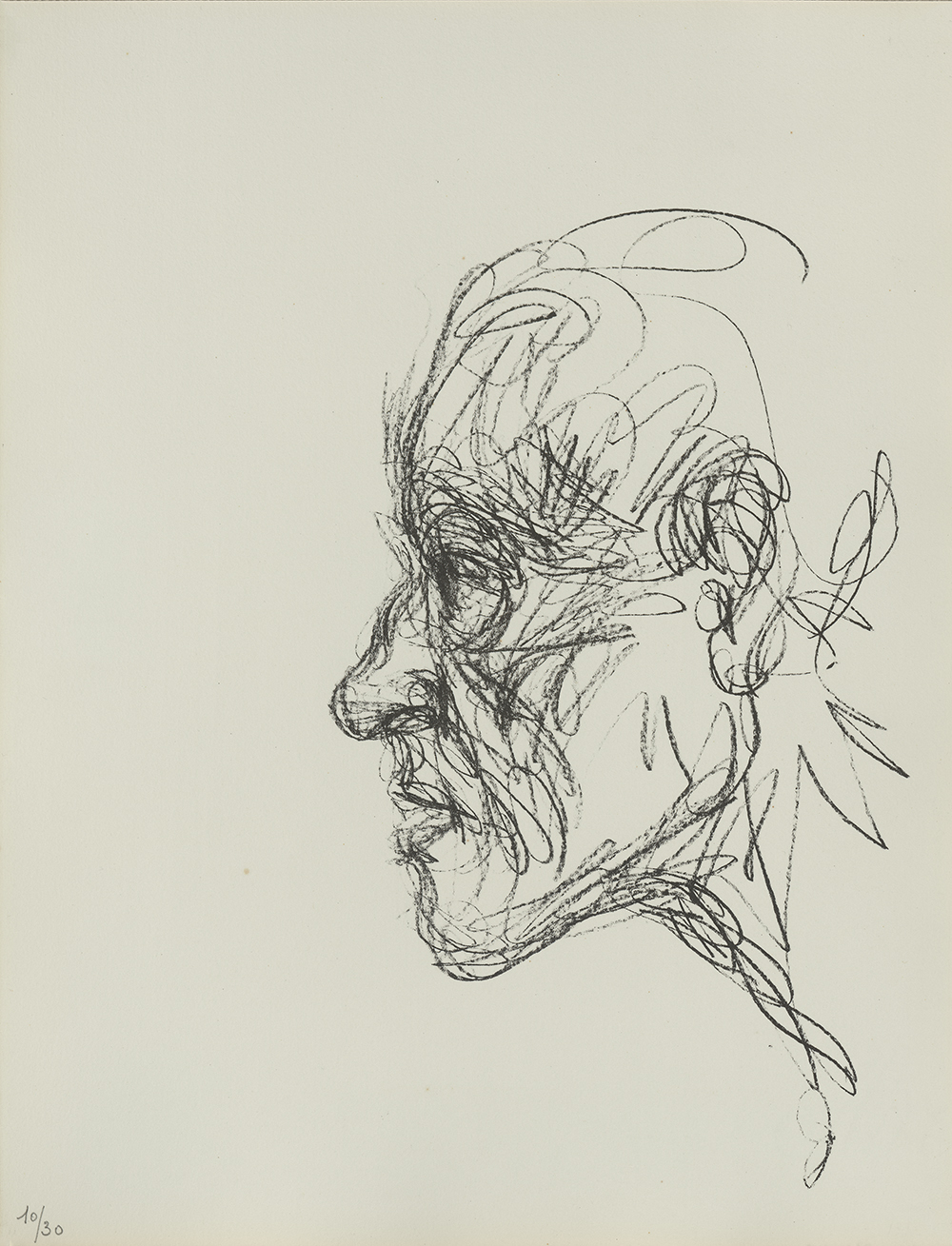

《无尽的巴黎》

阿尔贝托·贾科梅蒂

石版画

42.2cm×32.2cm

1969 印制

光达美术馆

第三阶段:

第二天下午四点半又开始画,阿尔贝托冒出一句:“我发现你不仅正面看上去像个野蛮人,而且你的侧面也有点退化⋯⋯从正面看,你会进监狱;从侧面看,你最后要进疯人院”。

他一边忙得不可开交,一边还开着玩笑。他说:“我这三十年来一直在浪费时间。鼻根这个地方让我不知怎么办才好,简直没有一点希望,能把它画到底⋯⋯真是没办法,我永远也摆脱不了它”。

连续几小时地坐在这间灰色的,布满灰尘的画室里,一边听着这绵绵不绝的哀叹,洛德最后也变得神情沮丧。贾科梅蒂难以用画笔和颜色来表达“由现实的某一个方面导致的视觉感受”。工作了两个小时以后,画被从画架上拿下来:“前一天的模糊不清一点也没有了。头部着力模仿实体,准确、清晰,但全部是黑色的⋯⋯”

“还有必要继续下去吗?”

“当然”,詹姆斯·洛德回答说。

第五阶段:

下午画了一会儿,阿尔贝托说:“糟透了”。看来简直没法儿画。其实,即使你坐得更远一点,事情也不会变简单。画家和模特之间的距离“毫不重要”。

休息了一会儿以后,接着画,他谈起塞尚,“这是各个时代最伟大的人物之一”。洛德表示赞同,并问他这样一个人是不是他所想认识的。

“不。他是个资产者,又信教,脾气又不好。尽管他从来不画完他的画——或者总是把它们看作还没有画完——这一点很吸引人。他只不过是把它们扔了而已⋯⋯越来越糟了,我的朋友”。

天色晚了。阿尔贝托在黑暗里继续工作。

“对于我现在正在干的活来说,光线还是太多了点”。

他最后停下来,开灯。

“我从来还没有在一场写生中有这么大的进步⋯⋯”

真的还是假的?脸部不那么黑了,轮廓画得更清晰、更生动有力了。头部和肩部周围的空间开始有了深度。

第六阶段:

詹姆斯·洛德到画室时,看到的是一场暴风骤雨。阿尔贝托正把一些画在石印转写纸上的素描从纸箱里抽出来扔在地上(这些画是为慕尔罗mourlot印的《无尽的巴黎》画的)。

“我把它们全扔掉”。他说。

他把素描抱到院子里去,撕毁,扔进垃圾箱,不管洛德在一边怎么劝说。原因呢?是因为纸太旧了,不能再转印上面的画了。

“我很高兴能把它们清除掉”。

然后他又开始画画。现在他只关心这张头像。

“得把所有的东西都扔掉。我得一切从零开始,不管怎么说,还是不可能把所看到的东西重新制造出来”。

画画的时候,他滔滔不绝地讲,还特别谈到他和他的朋友柳原教授的合作。

当他们这天晚上停止工作的时候,詹姆斯·洛德注意到画面是“模糊不清的”。嘴巴是歪的。从下颚到颈子这一部分形状也不确定。贾科梅蒂一点也不满意。

“这是因为我们话说得太多了”。他说。

《弯曲宝座上的圣母和圣婴》

木板蛋胶画

81.5cm×49cm

约1280年

国家美术馆,华盛顿dc

第十阶段:

这场写生一开始,阿尔贝托就说:

“真是没办法。怎么样才能在画布上画出突出的鼻子?⋯⋯要体会到画画是多么艰难,完全没必要去画歌剧院的天花板。⋯⋯一切都从素描而来。然后,颜色也就不可回避了。再过两天,我就能知道,是否还有某种继续下去的可能”。

然后的一小时三刻钟当中没有间隔。“画面开始显得非常严谨,结构紧凑⋯⋯”

贾科梅蒂情绪还是低落的。“素描是一切绘画的基础”,他喃咕说,“但只有拜占庭时代的人懂得素描,还有塞尚,就这些人”。

过了一会儿,他又说:

“我怎么才能画出一个真正和身体垂直的鼻子?⋯⋯我得变成个疯子才会做到现在正在试着做的事儿。别人谁也不会画这样的头像。再说一张头像也从来没这么难画过。侧面的中心是耳朵,而耳朵又正好是我所不感兴趣的”。

这场写生结束以后,“头部对于身体来说又多少变得垂直了,但它是灰色的,模糊的。它看上去很遥远,一点也不像我,如果这一点可以作为一个标准的话”。

第十二阶段:

“画面很阴沉啊,我可怜的朋友”。阿尔贝托在这场写生的一开始就这么唠叨说。