阿维格多·阿利卡访谈

原载司徒立,《终结与开端》,中国美术学院出版社,2012年。

《红衣自画像》

阿维格多·阿利卡

纸本色粉

31cm×19.8cm

2000

光达美术馆

抽象艺术经历过最辉煌的时期,但今天,它已经成为了新的学院派,越来越显得机械、呆板、贫乏、重复。人们已经不像早些年那些观众那样崇尚、迷恋抽象艺术了,除非是为了装饰的原因。

抽象艺术面临的危机并不是一件新鲜事,第一次世界大战之后所谓缓和、平静的时期即其一。然而,它当前所处的危机,却比它以前所经历过的都要严重。这其实是一种信仰的危机——人们怀疑的不是它的可行性,而是它能否作为一种精神力量的可靠性。人们不仅对它因循守旧的价值观打上问号,而且问号涉及“抽象”这一概念本身。此一信仰危机已经波及了全世界,正如穆尼奥斯(Godofredo Ortega Muñoz)所说:“世界一旦发生变化,就是当上一代的信仰体系将被另一体系所替代时,人们会不知所措,不知该如何重新思考和看待这个世界……”

抽象绘画曾经给阿利卡带来过显赫的声誉,但是,在1965年的某天,他突然对这些抽象画感到一种“绝对的反感”。他说:“猛地一下看见自己的画,明白了我一直在重复同一种形式——再也不能画这样的画了。我停下来,开始画素描,由零再开始……”阿利卡重新把眼光移到现实世界上来,素描在外部世界中所看见的东西。阿利卡与当时流行的、同样是把眼光移到现实世界的波普艺术最大的区别在于:波普艺术与传统艺术完全决裂,并摒弃了所有的传统形式,而阿利卡则设法将自己的绘画融进传统中去。另外,阿利卡注意到传统的写实绘画是“这就是我所看见的”,而他则在自己的工作中不断提出:“我看见的就是这些吗?”他的画对现实的感知提出了疑问,而不是予以证实。他的《自画像》其实就是一种疑问的表现,那目光,是一个处于穆尼奥斯描写的那个危机时期眩惑不安的人的目光。旧的理想难于让人信服,而新的理想又没有建立起来,这是一个难于坚持、难于表现自我真实性的时代。阿利卡这时期的绘画表现出一个勇者和智者重新审视这个世界,并以一种纯粹的视觉方式,以一颗真诚的心对真实性的执著追求。

阿利卡为我们探路。

下面是作者春节前访问阿利卡的录音,由余红女士翻译,未经阿利卡本人过目,文责由访问者负责。

S:访问者司待立

A:被访者阿利卡

“抽象”——从向往到厌恶

S:很高兴看到你的近作,它们让我视觉感到一种“充实”,我的意思是:正如中国古人所说:“充实之为美”。你的朋友说你不但是一个画家,还是一个学者,一个思想者,那么还是让你多谈吧。

《少年流放时期素描:强制劳动》

阿维格多·阿利卡

纸本铅笔

14.3cm×20cm

1943

私人收藏

A:我首先要讲的是:画家的天赋其实是一种病,就好像某人出生时就带着天花。一棵树从土地里生长出来,土地可以改变和扼杀这种树。对于画家来说,土地就是我们生长在其中的文化——不光是文化,还是时代。有些时代激烈些,有些时代平静些,对于个人影响是不同的。而我所经历的时代,是一个外界法则统治着人内部感情的时代,一个政治和文化专制的时代。有些是很明显的文化专制,例如“流行”、“时髦”。由于我们很年轻,容易相信这些东西。我出生于欧洲一个我不知道的地方,先到巴勒斯坦——即现在的以色列。当时我十一岁,能讲流利的希伯来语,别人很快发现了我的绘画天分,让我去耶路撒冷的贝扎雷艺术及工艺学校上课。20世纪40年代我参加了战争,1948年受重伤,成了残废军人,给了我一笔奖学金去巴黎。我一直梦想去巴黎,脑子里全是克利(Paul Klee)呀,康定斯基等等。但在巴黎的美术学校里,其他人反而几乎不知道这些人,当我谈到康定斯基时,你们瞪着大眼睛看着我,真可怕!当时我才二十岁,我对自己说,我是外地的乡巴佬,他们才是对的。但我怀着要成为抽象画家的心愿画下去,那时,“抽象”对于我来说是一个神秘的概念。我曾希望画出一种音乐一样的东西,就是说一种没有客体、没有对象的画,像“道”一样,是一种气韵,一种关于宇宙的梦。最后,我终于成为一个抽象画画家了,不是勉强地,而是自然而然地成为抽象画家的。1958年至1965年期间,我画了很多,不少是成功的,在博物馆展出,很多画廊来邀请。1965年,我开始体会到一种绝对的厌恶感,一种来自身体的厌恶感,我再也忍受不了抽象画——我明白了所有这一切都是和一些空想的念头联系在一起,所有这些都是空想,没有神秘价值的。现在我明白过来了,但我是用了很多年才明白过来的。再也不能画这样的画了,我停下来,开始画素描,从零再开始。

《黑与白》

阿维格多·阿利卡

布面油画

162cm×130cm

1965

塞缪尔·贝克特旧藏,巴黎

现象学式的视觉

S:这个转折过程很重要,能否再讲得详细些?

A:准确地说是在1965年3月,我一生有过多次危机,当我们画画时都会有过危机,有过绝望,但这一次极其强烈。我对自己的绘画形式极其反感,猛地一下看见自己的画,明白了我一直在重复同样的一种形式。我们画画是因为它吸引我们,因为我们有这个欲望,就像一个女人吸引我们一样……

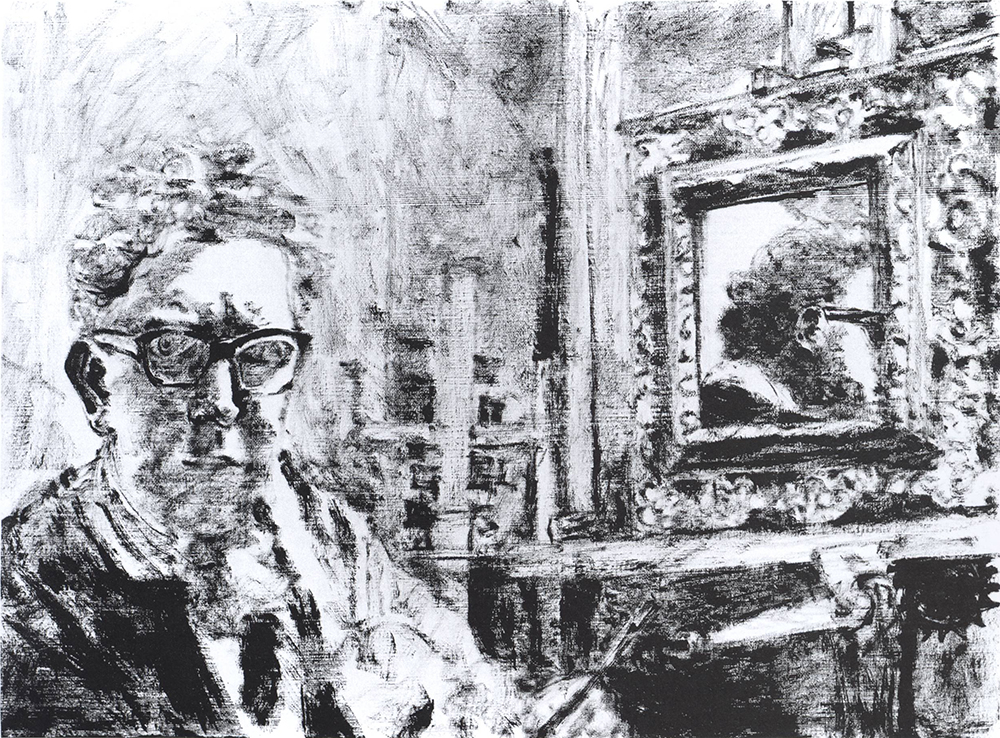

《两面镜子中的自画像》

阿维格多·阿利卡

纸本墨汁

24.1cm×33.1cm

1969

尤金·伊斯托明夫妇,华盛顿特区

我的眼睛又有了一种极度的饥饿,好像眼睛本身会饥饿一样。所有我看到的东西,我都想描下来,在后来的八年中,我只画素描。到了1973年才又重新开始画油画。也就是说,这过程很慢。我重新开始画油画时是突然爆发的,当时不明白怎么会这样,后来才明白了,在这八年中,我不但写生,还用毛笔画过水墨画,我完成了从抽象转到视觉绘画艺术的过渡。我不知道怎样称呼这种绘画。

《安妮的大衣》

阿维格多·阿利卡

布面油画

116cm×89cm

1973

光达美术馆

S:画坛不是称你们这种绘画为“具象绘画”吗?

A:当我们讲“具象绘画”时,我想到的是布费(Bernard Buffet)……

S:我以为布费那里只有一种记忆中的现实形象,没有你所说的那种视觉,那种纯粹的、现象学式的视觉。

A:我不能忍受的是“具象的”这个词,因为“具象的”指画家开始和结束一幅画的时候,他知道他作什么画,而我则不知道怎么开始,怎么结束。我常开始画一张画,然后就搁下来不了了之。对于我来说,一张画是一次询问(Interrogation),而不是一次肯定,对不对?当我画画时,我试图看我看到的东西,试图画我看到的东西。

S:你试图画你眼前所看到的,这和画“记忆的”、“想象的”应该不一样,因为“记忆的”、“想象的”毕竟不是“直接呈现的”。

A:对,你看,这就是我们和表现艺术之间的区别,如果我是通过记忆、通过想象来画画,那我就是表现的了,我不是这样的。在我看来,画画时抽出你眼见为实的东西,就好像从树上摘下一只果子,请原谅我像农民一样地讲话,但这是我儿童时所受的教育。

S:这没有什么不好,我想所谓现代危机之一就是“远离了土地”。

A:这一点很重要,我们是在土地上被养大的,我们都是在土地上生活的,对不对?奇怪的是,那些年当我重新开始画素描、画写实时,用法国人的话说,“双脚踏在土地上”时,我被前卫派抛弃掉,他们认为我很反动。请注意,这是在巴黎,而不是在美国。美国人弄懂了,法国人却没有明白过来。当我重新画写实时,他们才发现康定斯基,这里就有一个时间差的问题。这又回到时代问题上来了。一个时代,永远是一种眼光(一种观看方式)的囚徒,很少人能摆脱。

如果我们设想丢勒(Albrecht Dürer)出生在1929年,他会干些什么呢?这就是我们应该问的问题,如果穆基(Gabriele Mucchi)出生在20世纪的西方,他会干什么?这是一个很特别的问题,天才和时代之间到底是什么关系,这个问题应该提出来。

主观真实

S:很有意思,这就回到刚开始谈话时的那个问题——画家与传统和时代的关系。是什么东西在其中将它们联系起来的呢?

A:也正因如此,在画画的时候,最重要的是真实,不是客观真实——因为我们不能拥有客观真实——而是主观真实;也就是说得揪住自己说真话的那一刻,我们大家都知道我们会作假,但作假是不应该的,应该讲真话,就这些。

阿维格多·阿利卡

布面油画

33cm×41cm

1978

光达美术馆

S:你怎么知道哪些是真话?

A:这……自己会知道的,就像我们说话时用的不是我们自己的声音一样,比如我想,八大山人画鱼时,他知道自己在说真话,否则,今天我们对这条鱼也不会感到可信,对不对?

什么是一幅画,一幅画是包含着画家本人能量的痕迹,我用“能量”这个词,也就是中国人说的“气”,没有“气”就没有艺术,没有真实的时候,“气”就不会流通。因此,你画的东西本身并不重要;是抽象还是具体的,这一点也不重要,只要是真正从里面往外面引出来的。

S:对,中国古画论中也有如是说。

A:哪一篇?

S:例如荆浩的《笔法记》——“画者,画也。度物象而取其真……真者,气质俱盛。”

A:对,我也有这篇译稿,中国画家是最先明白“气”的重要性。

S:你怎么把“气”灌注于固定的形式中呢?

A:它自己会形成自己的形式,当我们画一张画时,就这样,就这样(作挥笔状)……在我们的劳动中,在一笔一画中,它自己就能让人感觉到。在凡·高的画那里有“气”,在委拉斯贵兹(Diego Rodriguez De Silva y Velázquez)那里有“气”,这是很明显的嘛,但在那些刻意制作出来的画里就没有“气”。

《皮帽子和围巾》

阿维格多·阿利卡

布面油画

46cm×38cm

1979

光达美术馆

S:抽象画那里也有“气”吗?

A:哦,不是这个,抽象画里是贝克特(Beckett)称作“体育运动”的东西。

S:哈哈,这个比喻简直妙极了。

A:当我们画写实时,我们画这个手指,它不是这样的,那就不行,得重画。

以画笔提问

S:有一个问题,“现实”(La Réalité)和“真实”(Verité)之间有什么不同?

A:这个问题其实很简单。现实,就是所有包围着我们的,被我们的感官所察觉到的现象;而真实呢,则是我们觉察这些现象的方式。对不对?那么,当我们觉察某种东西的时候,开始我们有点不肯定,正因为如此,我刚才说过:“具象艺术”这个词对我不合适。因为首先有怀疑,而这些怀疑就是一幅画的根源。我相信,所有的画家——我说的是真正的画家,都不可能没有怀疑,否则就很可怕了,这就是真假画家之间的区别。

S:也就是说,画家的真实在于画家本人对现实的探询之中。

《在沙发上扭曲的裸体》

阿维格多·阿利卡

布面油画

80.7cm×100cm

1982

光达美术馆

A:对,这就像科学上那种经验式的,而不是推理式的探究,我们用我们的画笔提问。该用什么颜色呀,怎么画呀,等等。啊,我要给你看一张小画,我的女儿刚出生时,她的教父把这只银勺子送给她,我们一直保存着。这幅画是我女儿的教父死后画的,那时候我非常痛苦……我们不能强迫自己,这就是一个演员和一个画家之间的区别。演员刻意让自己念别人写的文章,而我们却没有必要强迫自己,它会自然而然地产生。我们也不知道它在什么时候产生,就是这样,没有必要知道。

文化专制和延续性

S:请你谈谈现代艺术与传统之间……

A:什么是我们这个时代的问题呢?那就是,艺术的延续性又一次被打碎——我不想用“传统”这个词,其实是传统,但“传统”这个词已经贬值了,这很愚蠢。在中国,人们很明白传统的重要性,这并不意味着重复古人已经做过的事情,可以做别的事情,但是是用传统。

S:在中国,现在已经不是这样的了,人们对现代主义莫名其妙地狂热……

A:可怕就可怕在这里。现在那些东方国家要寻找自由和真理的人在干什么?难道想捡西方四五十年前的破烂?这很严重,我担心在中国也会发生同样的事情,他们想做那些在西方早已经做完了的事情。问题就在这里,这很严重,因为这些事情都是些蠢事,毫无价值。那么到底应该怎么做?这我也不知道,因为我们毕竟不可能支配别人。以前我们的灾难就是文化专制——文化专制和政治专制,这些专制毁掉一切,毁掉了艺术的延续性。我所讲的延续性,就是指三万年的艺术传统,因为我们人类有三万年的历史。

《温迪·林德伯格的肖像》

阿维格多·阿利卡

布面油画

80.5cm×64.5cm

1985

光达美术馆

S:当前的“文化专制”是指什么?

A:就是流行的时髦、潮流、金钱等,还有传播媒体。

“现代性”与“时髦”

A:“现代性”不是被制造,而是被体验,被我们无意识地体验着,我们只是到了后来才确认它。而“时髦”却不是“被体验”而是“被服从”的。有些软弱的人,他们没有内在的生活,看到外面流行的东西,就相信那些东西是“现代性”的表现。这是错误的,就像高克多(Jean Cocteau)说的,没有什么比时髦变得更快了。很明显,这些可怜人会手足无措,时尚每几个月就变一次,又出来一种新的时髦。