对莫兰迪艺术的八个反思(一)

赵千帆译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

他既不揭示也不隐藏,而是显示。

——赫拉克利特[1]

画室中的莫兰迪

1964

我花了好些年时间研究莫兰迪的艺术,现在我觉得更难于描写他了,因为像我如此愿意深入分析他的构图、方法和表达方式的人,也确信人们不能、也不应挖掘或揭示得太多,而不如余下一点未知和意外的空白,它构成了作品最初的吸引力。况且,难道我真能断定我已经充分理解了莫兰迪这位多面艺术家么?他可是有着千般巧思,表面上重复不变,其实却总有不同,难以预测。

不过,这次马德里和瓦伦希亚举办的莫兰迪画展,却提供了一个太令人激动的机会,使人们不能不在这样出色的作品、这些真正的杰作面前去尝试某种深入的反思。这个作品荟萃的大型专题画展距莫兰迪在西班牙的首次画展有十五年了,这里还要多亏三个博物馆的推动组织之功。

对于莫兰迪,就跟对所有伟大艺术家一样,我们从他创作的出发点开始研究,直接着眼于构成整体的各个元素的融汇:色彩强度、结构以及几乎是超自然的表现能力。由于这个缘故,这次展览中我选择把聚焦点定在我认为代表其表达手法的整个发展过程的几幅画作上面,为的是审视和界定他的特质和特征,也为了反过来根据贯穿这些画的想象线索,找到解开乔治·莫兰迪不可译解的艺术之谜的方法。

莫兰迪画室,波洛尼亚

Joel-Meyerowitz

摄影

2015

从起点开始总是明智的。莫兰迪的起点不同凡响:在1910年的两幅《风景》(现均收藏于莫兰迪博物馆)之后,他在1911年6月画了一件很完美的作品,似乎这位21岁的年轻画家在艺术圈子露脸时已然完全定型,完全驾驭了他的艺术语言和表达手法。

当然,在这幅画之前已经有了种种试验和准备性的努力,其中许多作品都销毁了,原因是这位艺术家那严历的自我批判精神,这是众所周知的,也是很早熟的。毫无疑问,在我们今天看来这幅画几乎是一个平衡和反思的奇迹,这位年轻艺术家在他复杂的发展岁月里形成的所有形象中都可以见到这种反思的转化。

《风景》

乔治·莫兰迪

布面油画

37.5cm×52cm

1911

在这儿,我们该听听莫兰迪的同事、诗人格斯皮·雷蒙迪(Giuseppe Raimondi)的话,从1918年到1950年的那段纷扰岁月中他一直是莫兰迪的文友,与他共享希望,分担焦虑,共同阅读和讨论。下面这段话是雷蒙迪在莫兰迪逝世两年之后的1966年写下的:[2]

“兰波说,‘对于我的伟大天性而言,现实太棘手了’。就我们这里所谈论的画家,我们得说:‘对于他的伟大天性而言,现实太棘手了’。我们可以认为,好多年以前他就自行开始了一个进程,一个不断远离的进程,一个将他的精神或者说他的精神产品——从那时开始他的精神产品完全是通过绘画表达出来的——与那太过具体、太多要求的现实实体断然分开的进程。

⋯⋯1911年,莫兰迪画了一幅现在已很有名气的风景画,一条弯弯曲曲的狭长斜坡接着沙滩,山地上一些小茅屋沿着沙滩摆开,几棵叶子稀疏的瘦树插落其间。我们先从色彩的调配开始,这是这件作品的独特之处。我们发现黏黏的粉红色,浅黄大理石的赭色,干泥的褐土色,钢板的暗灰白色,还有那些陈旧的白色,看起来像还在滚滴或冒泡的火山熔岩冷却后的样子[3]——这样的色调反映和呈现的与其说是一个可知的风景因素,不如说是精神的色彩和状态,自然和现实中我们在哪儿能看到这样的色调呢?很难查对指出我们能在这个国家的哪个部分或在哪片地域找到一片类似的风景、一个类似的乡村,这样做一般也没什么意义。画家的心灵已经把它变成他自己的国度里的一个地域,一小块地。有些人会看出伊米利亚的风景,包括波洛尼亚的风景。但就实在自然来说,却是没有对应的实地情况的。被描绘的对象是用另一种语言说话的。虽然这么个废弃村落的化石般的轮廓架传达出了伊米利亚某一片乡村的韵律和宁静骨骼,但这种新实在性的血肉和灵魂仍然与之不同。这种实在性的面孔是以一种寓言般的源自记忆的声音说话的。记忆和意志,那直指和直面自然之真理进行创造的意志。”

《波洛尼亚撒维那河上的桥》

乔治·莫兰迪

蚀刻铜版

16.4cm×22.1cm

1912

马涅里·洛卡基金会

对我而言,这段冗长的引文特别启发了对一些在讨论莫兰迪时用到的基本术语的思考:莫兰迪与实在之物的关系,实在之物的形象与“自然之真理”之间的关系;他对间距和隔绝的要求;作为心灵状态的色彩;他挖掘实在性的“宁静骨骼”的方式;还有在他的作品中记忆与真理之间令人困惑的关系。这一点上我想起了马丁·海德格尔说的“回忆性思想”(recording thought)和作为“有所揭示的遮蔽域”的真理:“对于那已经在一段时间之中从无蔽(Aletheia)领域获得其形状和尺度的在场之物,只有在极罕见的情况下,且必须经过一段漫长的准备工作,我们才能够将之辨识出来”[4]。

通过内心,通过一个精确界定的、点点滴滴培育出来并付出高昂代价才得以驾驭的内心,莫兰迪在不同的场合都洞察到了实在之物的形式和尺度,那是“未被遮蔽也未被揭示的事物”的形式和尺度,不能“被遗忘”的事物的形式和尺度。

1918年6月,那时他还没画那幅为其形而上学阶段[5]之代表作的《静物》,莫兰迪创作了一幅很不平常的作品《花》。乍一看,我们很难把这件作品放到他艺术发展的脉路中去,但为了细细解读他的作品以及支配作品的母题,它其实却是很重要的一幅画。

《花》

乔治·莫兰迪

布面油画

1918

迪布雷拉美术馆

莫兰迪在整个1917年都生着病,几乎什么也没画——或许这并不是什么身体上的大病,毋宁说是一种精神上的深深不安,这不安来自他对战争和暴力的总体反思。1918年的春天和夏天,他又开始工作了,接着早两年前已经画过的那种画,当时是在对文艺复兴早期意大利艺术的再发现所激起的那股热情澎湃的文化氛围里画的,其特色是文艺复兴早期意大利的艺术场景——我们只要想想卡罗·卡拉(Carlo Carra)那个纲领性的文本《漫谈乔托》(Chats on Giotto)和《建构者保罗·乌切洛》(Paolo Uccello the builder)就知道了:他的画还是像壁画一样干巴巴和灰蒙蒙的;画面仍被切分成两块相接的平涂面,两个面以粗笔触的蓝色和粉红色背景在色彩上彼此相互协调起来;光线是恒定不变的,几乎有点刺眼,缺少阴影,没有掩衬;形状突显,轮廓分明,衬着背景简直在发光,那是有意突出出来的,有一种印章般的凝固姿态。

但不管怎么说,其中还是有些变化,里面有些意义重大的东西。在1918年的《花》里——这件作品最近由于兰伯托·维塔里(Lamberto Vitali)的遗赠,为迪布雷拉美术馆(Pinacoteca di Brera)所收藏——有着一种不安宁感的前兆,一种病态,一种深深的不适。这是外部标志,里面是一种艰难的实在性的紧张,它首先与艺术家的内心意识有关。

这些尖尖的花朵会给人以肉体的触动,它们都是棘刺,都是糙面,有着食虫植物般的外表,而它们的枝条和叶子却在我们的眼中变形成木头昆虫的脚爪,节节分开,令人惊恐,变成具有潜在侵略性的“性格”。

这些花在视觉上可以参照两种类型,在年代跨度和图像学的意义上都处在相反的两端:一边是莫兰迪认为“超凡脱俗”的埃尔·格列柯的花;我是指藏于巴西圣保罗古代艺术博物馆里的《圣母领报》(Annunciation)里的那些花,被安排在花瓶里,似乎被包裹在天使脚下的黑云里;同样的还有藏于埃斯科里亚[6]的《圣莫里齐奥》(San Mauricio) 中的花朵和植物,它们从圣徒脚下土地的孔洞中长出,尖锐如箭,有着蓬勃热烈的风貌。[7]另一边是格雷厄姆·萨瑟兰(Graham Sutherland)在20世纪50年代早期的一些画,比如1950年的《玫瑰》或1953年的《头像之三》,在画表面那完全垂直的空间构造里,人物形象凸起像一种坚硬的徽章,那种兽形神崇拜的徽章。

这种双重的参照该不会让我们惊异,可以凭这个给出一个广阔然而精确的框架,一边是幻想能力,另一边是控诉和谴责,正处于人生中一段艰难时期的青年莫兰迪在这两者之间游移着,这时候他的心灵结构已趋崩溃,却还努力寻找着那种平衡,那种可能总是不稳定的平衡;他感觉到,如果他要表达他在自身中感受到的那种内在丰富性,这种平衡就绝对不可或缺。

可以确定的是,从1918年末开始,这位艺术家达到了一个纯洁的阶段,其纯洁性简直难以维持。形而上学阶段的那些《静物》——数量上有十多张——其美丽绝对是惊人的,可以说有一股魅惑的力量,一种超自然的催眠般的强力。

《风景》

乔治·莫兰迪

布面油画

38.4cm×53.4cm

1940

光达美术馆

不过,尽管我也认为那些画布上沁发出来的是这样强烈的魔力,但正如我在许多地方尤其是在意大利曾经说过的那样,我并不同意如下观点,即:这些画代表着莫兰迪艺术成就独一无二不可重复的绝对巅峰,并认为要达到这样的飞腾,这样对天空的征服,就必须在之后付出不可避免的跌落在地的代价。

莫兰迪的艺术道路并不是拋物线,相反,就像罗伯特·隆吉所明见的那样,“按莫兰迪那从未丟掉的明晰性,他走的毋宁说是一条笔直的线,一条漫长的路”。[8]

形而上阶段的那些作品是莫兰迪的艺术高峰中的一座,他的艺术成就则是一种通过不可回避的艰难努力和尝试而迈向成熟的艺术成就——在20世纪30年代的开端是形式的颤动,颤动到一种分崩离析的程度,那是一个充满风暴的阶段,是“一次对物体的拆解性的打击”、“向一个图形幽灵还原”的阶段;[9]大约1938年至1939年间,使堆叠的人体模型,这是些真正的戏剧角色,为了把它们自身一起表现出来而走到图画空间的舞台上来了;战时几年里的那些《风景》则有着崇高的沉默,一种空虚感,充满恐惧的等待,那是虚无的真正杰作,是不可多得的死亡的隐喻——所有这些都是要达到一个完全的成熟阶段,那大约在50年代中期,最后是在1958到1964年那个饱受折磨的阶段,这种成熟一点一滴不断地标出新的道路,甚至可能是新的结论。

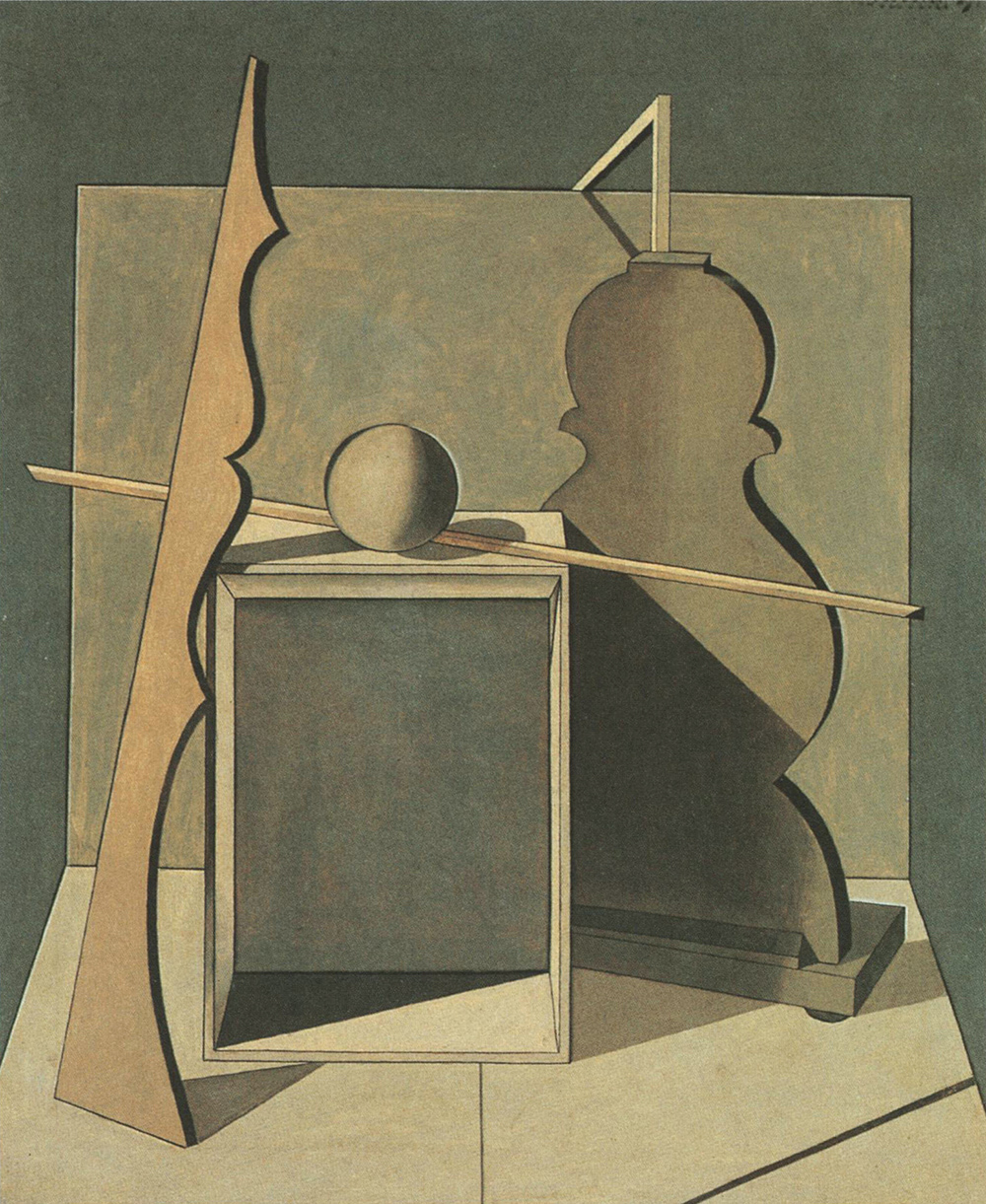

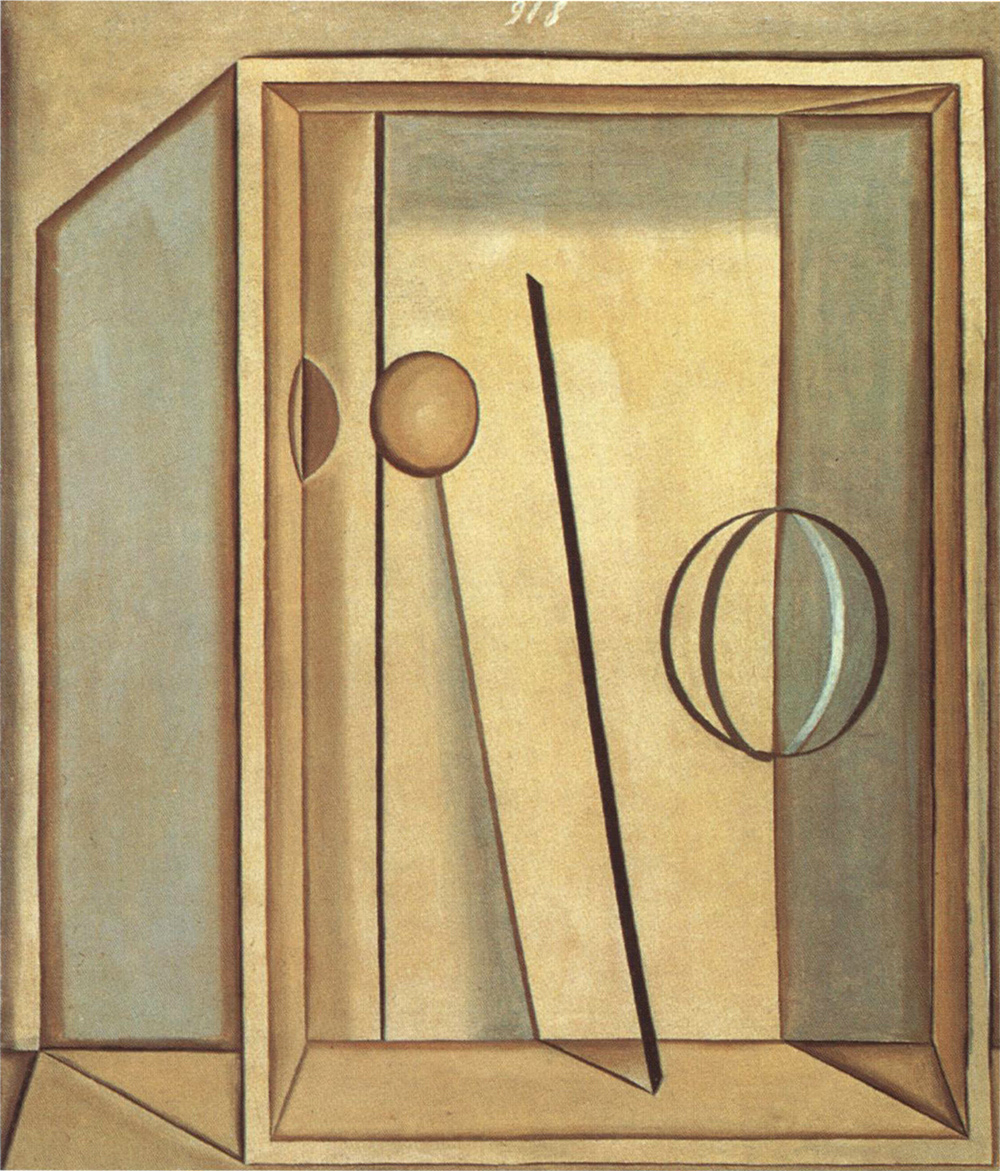

还是让我们回到1918年画的那些《静物》:这些藏于艾尔米塔什博物馆[10]的画作所表达的最强烈的感官刺激,是那种发现自己正面对着一个奇迹时的感官刺激。那珠玉珐琅般的精妙色彩搭配那召唤的感觉还有那围在人体模型颈上的“微暗火焰”,看起来那么神秘,实际上无非是对画在木制试衣模型的卷须花纹的梦幻般再现;[11]而那两张画有小盒子的《静物》上,却几乎可以说每一种熟悉和已知的对象都近乎消失,到了极简地步。

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

56.5cm×47cm

1919

米兰布勒拉美术馆

在这里,光线起着基础性的作用,这位艺术家构造这个结构时心里就怀着这样的目的,让光线穿过玻璃结构体(玻璃片以适当的角度彼此连接,小盒子完全是实体,但一眼看去却好像既没有重量也没有体积),并投下真实、透明、不可解释而富有魔力的阴影。

在那张画棒和球的《静物》里,这位艺术家玩了一个真实可信的光学错觉的游戏:棒和棒在墙上的投影所组成的斜面是开放的,没有尽头;球看起来悬在空中,好像置靠在棒影上;还有,在右边,跟第一个球相呼应的第二个球形是由一道两重阴影形成的,这阴影从哪儿来却无从知道。

一切事物都好像在一个凝固的时刻悬置起来了,所有指向日常生活的线索都消失了,形式以它们赤裸裸的几何学要素显现出来——正像莫兰迪在许多年后写的那样,“抽象是几何学吗?”[12]不过,尽管在这位艺术家看来人们不能放弃实验探索,但这一奇迹是在严格的物理学基础上产生的,是从实验室的演示中产生的,这些演示验证了光学定理,并从定理中推演出了最出人意表、最令人目眩的效果。

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

65cm×55cm

1918

米兰皇宫当代美术馆