乔治·莫兰迪

赵千帆译,孙周兴校

原载许江、焦小健编,《具象表现绘画文选》,中国美术学院出版社2002年。

画室中的莫兰迪

赫伯特·李斯特

摄影

1953

在我们这个时代,许多更重要的艺术家,诸如毕加索、布拉克(Braque),以及大多数年轻一些的抽象派或非客观派中的高手们,都往往把他们的主题传达给我们,不管这主题多么私密或隐蔽,其套路都具有轰动的公众效应,如果不说那是一种修饰或者夸饰的话。在这一点上,保罗·克利(Paul Klee)是一个很惹眼的例外。

有些艺术家不那么隐蔽,他们的作品描绘的是我们认识的客观世界。在这些艺术家中,乔治·莫兰迪似乎奉行着与克利十分类似的谦虚作风和个人色彩。有好多年,莫兰迪鲜为人知,即使在他的祖国意大利也是。到1948年,他突然获得了世界性的声誉,从那时起世界各地收藏家和画商们开始登记排队,等着他每年能够画完的四到五幅画。于是,关于莫兰迪那种少见的隐士之风的真正传奇流传开来,从他的出生地波洛尼亚一直到遥远的加尼福利亚、巴西和日本。

莫兰迪画室,波洛尼亚

1981

我在1958年见到乔治·莫兰迪时,他68岁。一个高瘦男人,头发灰白,有学者风范,在衣着和行为上避免一切让人想到艺术家那众所周知的波希米亚式生活的东西。他忠于意大利北部的外省中产阶级的传统,过着一种跟他老家城里许多比他年纪更大的大学教授和专业人士一样的古板生活,但另外还带着一丝纯粹个人的谦逊、羞怯和苦行僧的风度,这使他立刻以他自己平和的方式成为一个异类。

莫兰迪差不多一辈子住在同一套老式公寓里,那是他父母居住过的,在波洛尼亚老城中心一条窄窄的拱廊街上。他一直没结婚;跟他住在一块的三个姐姐也是。尽管她们在各自的教师岗位上都德高望重,他却一直把她们当作年纪尚幼的女郎看待,认为她们随时都需要他的指点和保护。去他那间作工作室用的屋子时,必须穿过姐姐们睡觉和休闲的地方,他总会敲敲门,停一会儿,作到不打扰她们,然后才敢到工作室,从那儿回到公寓的前边来也一样。

《风景》

乔治·莫兰迪

布面油画

34cm×39cm

1943

光达美术馆

在他不大的起居室里和餐室里,家俱是很老旧的十九世纪晚期的风格,墙上挂着三五幅引人注目的佳作:一张是雅科布·巴萨诺(Jacopo Bassano)的小画,这位威尼斯大师全样依照他自己那个地方和年代的乡村生活描绘了一些《圣经》故事,这是其中的一幅;有两张是波洛尼亚的巴洛克画家居瑟佩·玛利亚·格雷斯皮(Giuseppe Maria Grespi)的习作,他在大幅的通俗剧式的宗教作品上大获成功,得到许多人的委托,这两幅习作证明他还是格勒兹(Greuze)和狄德罗(Diderot)钟爱有加的十八世纪法国“内心描写派”(intimist)或“资产阶级”艺术家们的先驱,堪称天才。莫兰迪收藏的格雷斯皮的习作中有一幅用油画颜料相当迷人地表现了一个年轻女子,在近处取景,女子坐在梳妆台边,脸从镜子里反射出来。就选这不多的几幅画,表明莫兰迪作为一名艺术家的偏爱,既没有贵族气,也不从众。跟法国印象派的伟大画家们一样,他一直遵循可靠的中间阶级的趣味和标准,是诗人贺拉斯(Horace)的“中庸之道”(aurea mediocritas)的坚定信徒。在我们这个大众文化的时代,莫兰迪的行为和生活方式属于一个正在消逝的阶级,赫然有着旧时代的魅力,实际上是一种确定的非正式的威仪,关乎谦逊和严谨。

我们采访的那种方式里就有一点严谨的意味,一种甚至是程序上的锱铢必较的精确。我们面对面地坐在餐室的桌子边上,公寓的其他房间阒无一人;因为用意大利语交谈,莫兰迪同意多说几遍,直到我能够完整地写下他说的话。而后,他请一位朋友把我交给他的英文采访稿译成意大利文,字斟句酌地修订,过了好几个月才交给我,到处都是他做的更正。

一开始,我跟他说明了我以前是怎么采访其他艺术家的,比如马可·夏加尔(Marc Chagall)和马里诺·马里尼(Marino Marini)。

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

37.5cm×40cm

1946

伦敦泰特美术馆

莫兰迪:夏加尔显然是按自传的体例跟你谈的,这对我来说很难。我运气好,足以过上一种波澜不惊的生活,这和夏加尔不一样。我只在极少的情况下才离开过老家波洛尼亚和周围的伊米利亚省份。例如,我只出过两次国,一次是我越过边界进入瑞士去看一个艺术展览,那是在瑞士和意大利交界的一个湖畔度假胜地,有两三年了吧。此外,就像你看到的,我只说母语,只读意大利语杂志。

罗迪蒂:所以在活着的重要艺术家中,你可能是惟一一个从来没觉得有必要去巴黎⋯⋯

莫兰迪:请不要误解我。我二十出头那会儿,最大的野心就是出国,到巴黎学习艺术。遗憾的是碰到太多物质上的困难.我不得已一直呆在意大利。后来,我有了太多的责任,诸如教职和家庭,就再没能出成国。 .

罗迪蒂:如果你年轻的时候能够在法国学习艺术,你是不是认为作为一个画家的发展可能会不同?

莫兰迪:不。如果我这一代的意大利年轻画家中有谁会热烈地去了解法国艺术的新发展的话,那就是我。在本世纪的前一二十年,几乎没有哪个意大利人会像我那样,对塞尚、莫奈和修拉(Seurat)等人的作品那么感兴趣。

罗迪蒂:看起来你很注意坚持你的生活的私人一面。你从来没有在现代艺术的哪个团体或流派中活动过吗?

莫兰迪:你或许会认为我是故意避开跟当代艺术界的主要潮流的所有直接接触,但其实不是这样。我本质上是那种画静物画的画家,传达一点宁静和隐秘的氛围,我从来都把这种氛围放在其他因素之上。

罗迪蒂:你那些静物作品中的这种私密品质招致了一些批评,说你是意大利的夏尔丹(Chardin)。

莫兰迪:再没有比这个比较更能讨好我的了,虽然我刚开始画画时最喜欢的艺术家其实是塞尚。后来,在1920年到1930年之间,我对夏尔丹、维米尔和柯罗的兴趣也大大发展了。

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

35cm×40cm

1948

光达美术馆

罗迪蒂:我最近在一本印制你的作品的画册里看到一些你早年的绘画,画的风格远远没那么个人化——事实上是一种怀旧风格,让人想起塞尚和那些早期立体主义者的风格,特别是胡安·格里斯(Juan Gris),他那时就是从模仿塞尚的晚期手法开始的。

莫兰迪:一个艺术家的早期作品几乎总是五指练习,这种练习会教给他老一代艺术家的风格准则,直到他自己成熟到足以将他自己的风格付诸形式为止。就是因为这个原因,从我1912年到1916年的作品里,你能直接观察到早期的巴黎立体主义者们、说到底还是塞尚的明显影响。

罗迪蒂:就在那本印制你作品的画册里,我还注意到,在接下来的1916到1919年之间,你画了静物作品,有躺着的人体,或更常见的是米兰商人的半胸像,就像在卡洛斯·卡拉(Carlos Carra)和乔治·德·契里科(Giorgio de Chirico)的那些题为《形而上绘画》(Pittura Metafisica)的画作里能看到的那样。

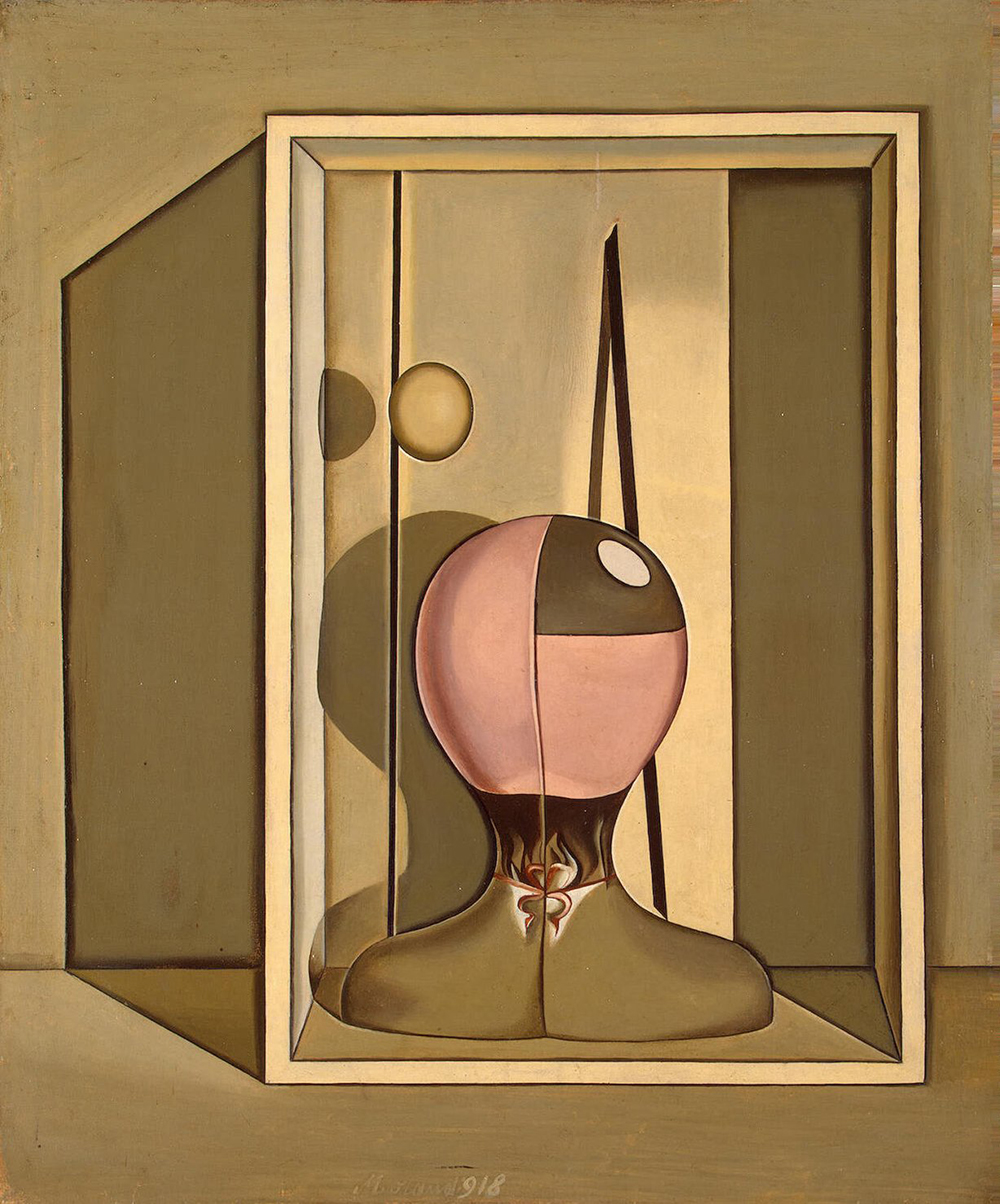

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

1918

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

莫兰迪:但我自己在那个时期的绘画还是纯粹的静物画,从来没有提示什么形而上学的、超现实的、心理学的或者文学上的思考。举个例子,我那些米兰商人的替身模特都是和其他人一样的模特,选择他们从来不说明他们就象征那些有着神话传说人物的品性的人。我为这些画加的题目全都是按传统习惯来的,像《静物》、《花》或《风景》,没有任何对一个不真实的或奇异的世界的暗示。

罗迪蒂:那么,在某种程度上可以把你称为纯粹主义者,莱热(Leger)或者奥参方(Ozenfant)当年在巴黎就是这么称自己的,那大约是在1920年。

莫兰迪:不,在我和巴黎纯粹主义者的作品之间,不存在任何共同之处。从1910年开始,惟一让我始终保持兴趣的艺术是意大利文艺复兴的那几位大师们的那种艺术——我是指乔托、保罗·乌切诺、马萨乔和皮埃罗·德拉·弗朗西斯卡(Piero della Francesca),然后还有塞尚和早期立体主义画家。

罗迪蒂:你一直偏爱画静物作品吗?

莫兰迪:在那本书里,你肯定会读到我也有好长一段时期不断地画即兴的花卉小画,还有风景画。我还画过二到四张自画像。⋯⋯我想我还一直⋯⋯是一个为艺术而艺术的信徒,不喜欢为了宗教信仰、社会正义或者民族荣誉而艺术。一件艺术品转而为其他目的服务,而不是为艺术作品自身所包涵的那些目标服务,没有比这更不合我胃口的事了⋯⋯

我相信,没有什么比我们实际上看到的更抽象、更不实在的东西了。我们知道,我们作为人在这个客观世界上所能看到的东西,从来就不是像我们看到和理解的那样实在地存在着的。事物存在着,当然,但是它没有它自身的内在意义,没有像我们为它附加的那样的意义。只有我们能知道杯子是杯子,树是树⋯⋯

罗迪蒂:⋯⋯你显然不愿意跟其他许多有你这样的国际地位的画家们一样多产,这跟你自己的艺术哲学之间有没有什么联系?

莫兰迪:我想我的作品是算不上多,但对此我从来没多想,我真的不关心这个。不管怎么说,我本来到现在应该画出六百张画,现在一年只有四到五张,是因为我的视力出了不少麻烦。

《静物》

乔治·莫兰迪

布面油画

39cm×45cm

1951

波洛尼亚莫兰迪美术馆

罗迪蒂:那意味着从你20岁开始画画起,差不多平均一个月画一张画。

莫兰迪:这就涉及另外一个问题了。我所关注的题材领域一直比其他大多数画家狭窄得多,所以重复自己的危险也就大得多。我想我通过投入更多的时间避免了这个危险,我还想过要把我的每一幅画都当作另一幅或另几幅围绕这少许主题的画的变体来处理。除此之外,我还一直过着非常安静和休闲的生活,从来没急着要跟同时代其他画家竞争,不管是在产量上还是在展览上。

罗迪蒂:你现在会不会建议年轻艺术接着当代非客观艺术的大师们的路走下去?或者像现在一些画家建议的,回到一个更具象的 (figurative)艺术概念上去?

莫兰迪:我年轻的时候,我从没感到过向谁请教过类似建议的需要。我所受教的资源一直是对作品的研究,不管是过去的还是当代艺术家的,如果我们能够用恰当的形式表述出我们的问题的话,这种研究就可以给我们一个回答。但今天那些年轻艺术家,如果他们真配得上艺术家这一称号并且值得我们去关注的话,那么就会拒不接受任何尤缘无故的、你好像正在提议的这么一种建议。我尊重个人的尤其是艺术家们的自由,所以我作为一个导师或教育者不会太有用处,我也从不想成为一个导师或教育者,即使有时有人要求我作这样的工作。我自己这一代的意大利艺术家曾经害怕自己的风格太“现代”,太“国际化”,而不够“民族的”或“帝国的”,我却一直悠然自得,这可能是因为我对褒奖所需甚少。我的私人性质是我的保护,在意大利艺术的“宗教法庭长们”眼中,我仍然只是一个在波洛尼亚美术学院任职的外省的版画教授而已。

《四物体、三个瓶的静物》

乔治·莫兰迪

蚀刻铜版

12.3cm×15.7cm

1961

德国弗莱堡艺术与艺术科学学院

罗迪蒂:你刚说你从来不是很情愿接受教学和指导的责任。你却教了多年的版画。

莫兰迪:我同意教版画是因为这只包括技巧上的教学。

罗迪蒂:在我们的讨论中你曾经说过,到目前为止只有伟大的油画家,从没有公认的版画大师。这是不是意味着,你从来更倾向把自己当一个油画家而不是版画家?

莫兰迪:对我来说,两者是一回事,惟一的不同在于表达的实际技巧。

罗迪蒂:不过我想,版画教学一般并不像包括油画教学里那样的对艺术的性质和对象的讨论。在大多数学院里,版画是被当作一种副业来教的——我是说当作一门技术而不是一种范式来教的。

莫兰迪:这恰恰是我愿意教版画的原因。

罗迪蒂:我还是觉得,会有些版画界大师的作品让你特别倾倒的。

莫兰迪:当然,而且我更喜欢同时还是油画家的那些版画家,即油画版画家(les peintres graveurs),特别是伦勃朗和戈雅,他们的版画跟他们的油画一样是伟大的艺术作品。对我本人来说,我作版画主要是在1912年到1915年间,那以后又从1921年一直到最近。我最近一件版画是1956年作的。那是为两年前都灵的埃诺迪公司(Einaudi in Torino)出版的我的版画全集的目录作的。

《罂粟瓶花》

乔治·莫兰迪

布面油画

23cm×20cm

1958

弗里市镇美术馆

我快离开时,莫兰迪在作了例行的防范以免打扰了他的姐妹之后,让我参观了他的工作室。当时,他敲她们房门的时候她们不在,我简直是踩着脚尖穿过,像是在穿过空荡荡的苏丹后宫,不敢左右张望。在工作室里,几幅没画完的油画挂在墙上。桌子上到处堆放一些满是灰尘的家庭用具,常见的瓶子和玻璃杯还有盒子,摆成静物造型。未完成的画中有一两幅颜色亮得惊人:在莫兰迪一幅完成的自画像里有几层被盖住的鲜红色和蓝色颜料,给表面的灰色和白色添了温暧的亮光,仿佛莫兰迪所画的那些瓷或玻璃制的实物,在淡色灰尘的厚厚绒毛层的覆盖下面,真的是鲜亮的颜色。

我们分别后,有那么一会儿我又记起贺拉斯的一行诗:“谁正派地生活并且问心无愧⋯⋯”(Integer vitae scelerisque purus)。从我两年前在罗素广场上托马斯·艾略特的办公室里终于有些不安地就着一杯茶嚼完一块消化饼干之后,直到现在,我还从没体验过这种置身于一位贤明长者之前的感觉——如果不说是他是一位圣徒的话。后来,当我为征得他对我们谈话的书面稿的认可而写信给莫兰迪的时候,当我花许多个小时把他字斟句酌地在英文稿的意大利语译文上加入的那些更正、改进和补充之处译成英文的时候,我一次又一次回想起弥漫在波洛尼亚的那些房间里的气氛,在那儿,一切事物,无论在他人眼中看来多么微不足道,在他眼中似乎都有了自己的意义和价值——甚至也可以说是一种尊严。

*本文写于1957年,选自《对话——跟世纪中期的欧洲艺术家们的交谈》(Dialogues. Conversations with European Artisits at Mid-Century. LundHumphries Pulishers Ltd., London, 1990.)。——译注