从祈祷到绘画——法国犹太教基金获奖演说

一个经常讨论的问题是,为什么犹太人缺乏一种绘画传统,却并不妨碍他们的绘画进入世界,特别是在本世纪,如此之多有着犹太血统的画家一再涌现出来。这个问题可以从以色列作家S.伊札(S.Yizhar)的言论中找到一个回答,他在内盖夫沙漠(Negev desert)中穿行数小时后看到了一朵鲜花,说道:“沙漠中的花朵犹如哑巴开口说话”。

诚然,依照惯例,犹太人是视觉上的哑巴。尽管事实上到处都有犹太人的匿名杰作,诸如杜拉-欧罗普斯(Dura-Europos)的壁画、贝斯-阿尔法(Beith-Alpha)的镶嵌画、或者带有插图的手稿。不过,犹太人的图像禁律还是持续存在,对视觉满足的渴望是不被允许的。可是,我们不妨回想一下过去,我们也有过拜占庭的破坏偶像时期,而由路德的宗教改革所激发的拒绝圣像运动竟说服了许多艺术家放弃绘画,其中著名的有格吕内瓦尔德(Grünewald)。

犹太会堂壁画

叙利亚杜拉-欧罗普斯

公元245-256年

一个人被一棵树或者一片田野的美所吸引,会感叹道:“多美啊,这树!多美啊,这田野!”[1]西蒙拉比(Rabbi Shim'on)指责过这种人,但他的目的不是要拒绝美本身,而是反对人在研修时由美引起的注意力分散,特别是研修的中断。在摩西十诫中图像禁律的目的首先在于反对由图像中介所引起的偶像崇拜。换言之,拒绝美的崇拜与其说出于对美的恐惧,不如说出于对偶像崇拜的恐惧,对美的崇拜被认为是一种亵渎或注意力转移。

神学上的禁律并不是中东黑暗时期绘画艺术发展的惟一障碍,它更多地针对雕塑;一个特别的障碍是对绘画作品的持续毁坏和废弃。废墟所带来的灰烬与尘埃不可能促成视觉艺术的繁荣,除非是建筑和装饰上的;迫害使得人不能在美之前长时间驻足,这种美常常与奢侈混为一谈。

《六柿图》

元 李法常(牧溪)

纸本

日本京都龙光院藏

在道教和禅宗中,视觉的沉思是至关重要的,而犹太教神秘主义主要是内心的沉思,双眼是紧闭的。

闭眼和睁眼之间的秘密在于,闭眼看到了发光的镜子,而睁眼时看到的镜子不发光。随之而来的是,不发光的镜子的开放眼光是“看”,而闭眼所呈现的发光镜子则是“知”。[2]

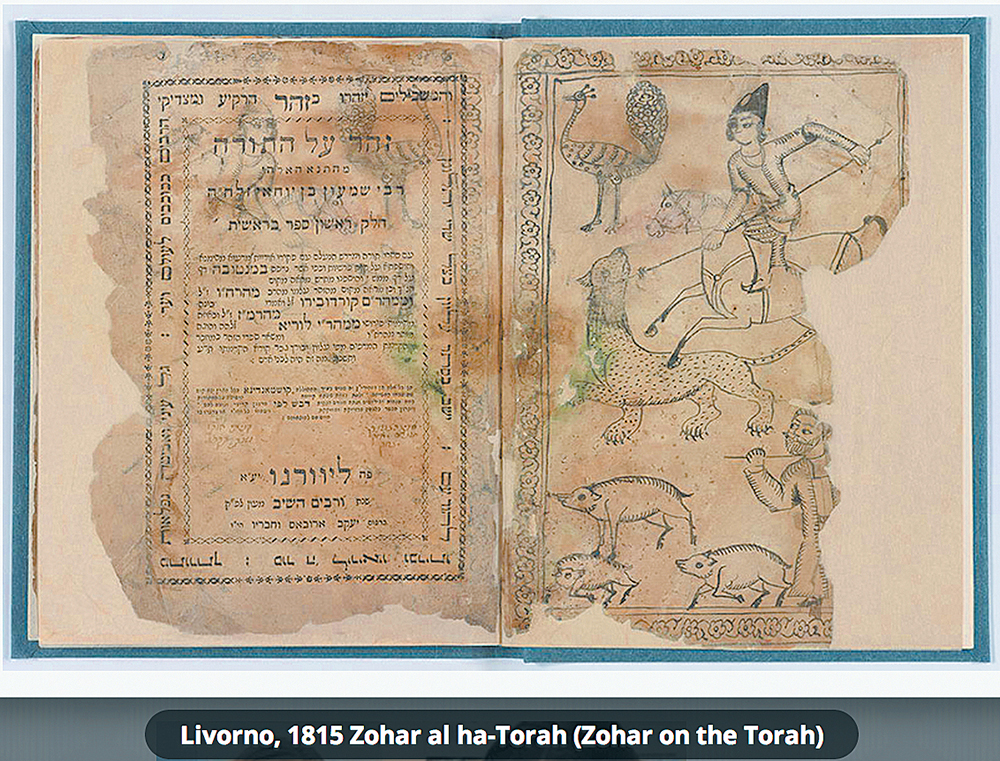

因此,“看”在这里并没有被看作一种知识的源泉。在摩西•德莱昂拉比(Rabbi Moshé ben Shem-Tov de Leon)看来,双眼紧闭时色彩是想象的——而不是看到的,作为《佐哈尔》(Zohar)的作者,[3]他引用西蒙•本•约海拉比(Rabbi Shim'on bar Yohai)的话说:“有可见的色调,有不可见的色调;这些不可见的色调及其相关的东西都是信仰的最高秘密,人类不知道它,也看不到它……在我们的祖先认识到之前,没有人能够意识到这些不可见的色调”。[4]

《佐哈尔》(光辉之书)

这些“不可见的色调”使人想起色彩的感觉,这种色彩感觉来自各种色彩之间的并存比较,虽然这些被唤醒的色调明显不是来自调色板,而是来自神秘的沉思。沉思突出了启示(hitgaluth)的特质,与禅宗(Zen)的区别仅在于忽略了美感。然而,二世纪的某些教义,诸如劳作、生产、创造之间的区别,可适合于作为一种艺术创造的理论。某些特质,诸如启示(hitgaluth)、契约(tismtsum),与道教和禅宗非常相似。其他的一些特质,例如默祷(hitbonenuth)、意义(kavanah)、激情(dvekuth),实际上都转化为艺术创造的原则,并与亚里士多德、西塞罗、维特鲁威等人的观念相结合,主导着古典艺术。默祷、意义、激情的特质可以看作是西塞罗关于心灵、姿态和表达的修辞学的一种补充。[5]不过,西塞罗的修辞学原理把演讲者比作演员,目的在于影响公众,而犹太人的神秘,目的仅在于强化祈祷。这是不是那些进入艺术领域的新人像苏汀或莫迪里亚尼(Modigliani)、罗斯科(Mark Rothko)或纽曼(Barnett Newman)从祈祷到绘画之途变得容易的原因所在呢?在从闭眼的祈祷到绘画或雕塑的穿越中,他们仿佛是受到同样的激情所支配。富有激情的素描、雕塑或绘画不就是祈祷的一种形式吗?因为正是这种祈祷的品质把用于感人的绘画与用于装饰的绘画区分开来。

《蓝色中的白色和绿色》

马克·罗斯科

布面油彩

254cm × 208cm

1957

纽约私人收藏

写生的素描和绘画必然具有这种激情(dvekuth),这种激情内含于主体之中,并借此来超越或远离想象。一处写生的衣褶揭示着其内在的神秘,并将其转化为一种惊奇(见列奥纳多•达•芬奇),但如果是想象的衣褶,那只是一个小玩意而已。一个苹果或一张脸,没有真实感就不能打动我们,没有从生活中抓住其整体的相似性、独特性,就不可能是真实的。这在很大程度上是一种探索性的研究,不是以一种知识的状态来获得的,而是以情感的状态来获得的。在某种意义上这是一种启示性的行为,不仅是因为它与神秘之间的密切联系,而且是因为它与科学观察之间的密切联系。

《最后的晚餐》草图

达芬奇

纸上粉笔

26cm x 39.2cm

1494-1495

威尼斯艺术学院美术馆

但是,为什么这种必然性是通过眼和手贯穿于感觉之中?是什么在瞬间撞击着我们呢?这是对形式和色彩的渴求吗?这是存在(Being)的回声,是分子式模仿的回声吗?是留住那生动而又转瞬即逝的东西的渴望吗?结果是由审美激情促成了一个深度的世界。这种经三万年延续的激情就是艺术,却总是隐匿其缘由。“这出自于最高的秘密,即总体性的追求,并处在一种不可测知的状态”。[6]

《茶壶与杯子》

阿维格多•阿利卡

布面油画

27cm × 35cm

1979

光达美术馆藏

事实上,尽管艺术服务于巫术、神学、宫廷、美或娱乐,但艺术的存在理由(raison d'être)依然如同存在本身那样深不可测。然而艺术在史前时期就已经开始了。很可能从一开始,在一幅公牛图中,有人看到了美的线条,而更多的人仅仅看到了公牛的图像。审美的激情只能从审美眼光中获得回响,通常的解读或解码抛弃了这一点。一个图像必须被解读、被解码,但不是一幅画。一幅画要求一种特殊的看,正如音乐要求一种特殊的听。但犹太人的视觉文化的缺乏仍然是确凿的,在他们那里,视觉感觉无疑是最不发达的感觉。观看与阅读之间的混淆从何而来,关于这一点,路德维希•维特根斯坦说道:“许多人学会了‘看’这个词,却没有去使用它”。[7]看的功能是广泛的,却不是艺术的感觉,这种艺术感觉存在于既定的文化中,就像某些果实一样。艺术感觉的变化是可能的、微妙的,而且受地域影响。然而,不受时间或地点限定的例外也是常见的。大约在十一世纪伊费的雕像《奥尼》(Oni)(尼日利亚),不知出自哪位富有灵感的雕塑家?这是一个无以伦比的艺术家,是那个世界仅有的一位。艺术史就是一部例外的历史。英雄的时代并不一定赞成英雄式的艺术,因为英雄本身已经是一种表现。例如,希伯莱王国的复兴,在诗歌和文学中可以找到史诗般的表达,而不是以绘画形式。这是因为在主题与表现该主题的方式之间的平衡必须是真实的。战争和沙漠的征服,格斗、被杀的友人和伤者的惨叫,血腥味和火药味,所有这些都太宏大了,以至于不能通过绘画语言来表现,原因在于绘画语言的可信度正在萎缩。如此宏大的主题和相应的表现方式之间的平衡可以在电影中找到。事实上,电影已经替代或者在一定程度上替代了历史画。

维特根斯坦

英雄式的严峻考验是一部史诗,就其本身来说是一种经验,不可能通过艺术把它依然炽热的当下性表现出来。对它们的表现是后来出现的,就像《伊利亚特》或《奥德赛》。荷兰反对西班牙的解放战争,历时八十年之久,却没有给荷兰绘画染上一丝英雄色彩,相反地倒是一派安宁、平实的世俗景象。与宏大主题相关的表现能力正在萎缩。绘画发挥的是极为微小的东西:一处衣褶或者一处小阴影的真实,其总体性系于毫发。英雄经验日益虚弱淡化,渐趋消失。在英雄主义面前画上一只西红柿似乎是一种嘲弄,而不这样画或许就不再能从事艺术创作了。

(葛加峰译,孙周兴校)

* 由法国犹太教科学基金(Sciences-Fondation du Judaïsme Francais)简称(FJF)颁发的一个艺术奖。本文为阿里卡1989年5月25日获得该奖时的演说。当时评委会成员为:伊丽莎白•巴丁特(Elisabeth Baditer)、亨利•阿特兰(Henri Atlan)、丹尼尔• 巴伦博姆(Danniel Barenboim)、让•布洛特(Jean Blot)、伊丽莎白•德•方特奈(Elisabeth de Fontenay)、欧内斯特•弗兰克(Ernest Frank)、让•霍尔柏林(Jean Halperin)、伊曼纽尔•拉杜利(Emmanuel Le Roy Ladurie)、西蒙•诺拉(Simon Nora)、皮埃尔•劳森伯格(Pierre Rosenberg)、戴维•罗思查尔德(David de Rothschild)、利昂•施沃曾伯格(Léon Schwarzenberg)和伊利•威塞尔(Elie Wiesel),主席:伊曼纽尔•列维那斯(Emmanuel Levinas),发言人:皮埃尔•劳森伯格和伊曼纽尔•列维那斯。——原注

[1] 原文为:“Ma naeh illan zeh!uma naeh nir zeh!......umafsik mimishnato”,——Mishnah,Nezyqin,avoth,G,Z。——原注

[2] 《佐哈尔》,Gvanim veoroth,25。——原注

[3] 《佐哈尔》(Zohar):又意译为“光辉之书”,系摩西•德莱昂在13世纪八十年代冒充古人而撰写的著作,是一部犹太神秘主义(“见神论”)的重要著作。——校注

[4] 《佐哈尔》,Gvanim veoroth,10-15。——原注

[5] 西塞罗:《论修辞》(De Oratore),第3卷,第220-221页。——原注

[6] 《佐哈尔》,qavyashar h'a,18,71。——原注

[7] 德语原文为“Viele haben das Wort'sehen' gelernt und nie einen deratigen Gebrauch von ihm gemacht”。路德维希•维特根斯坦:《心理学哲学评论》(Remarks on the Philosophy of Psychology),1980年,第1卷,第12页。——原注