走近马松

在蓬皮杜艺术中心20周年庆典的正式酒会上,在台前被介绍的巴黎艺术家中间,我一眼看到了一张熟悉的面庞。我认定:他就是雷蒙·马松(Raymond Mason)。

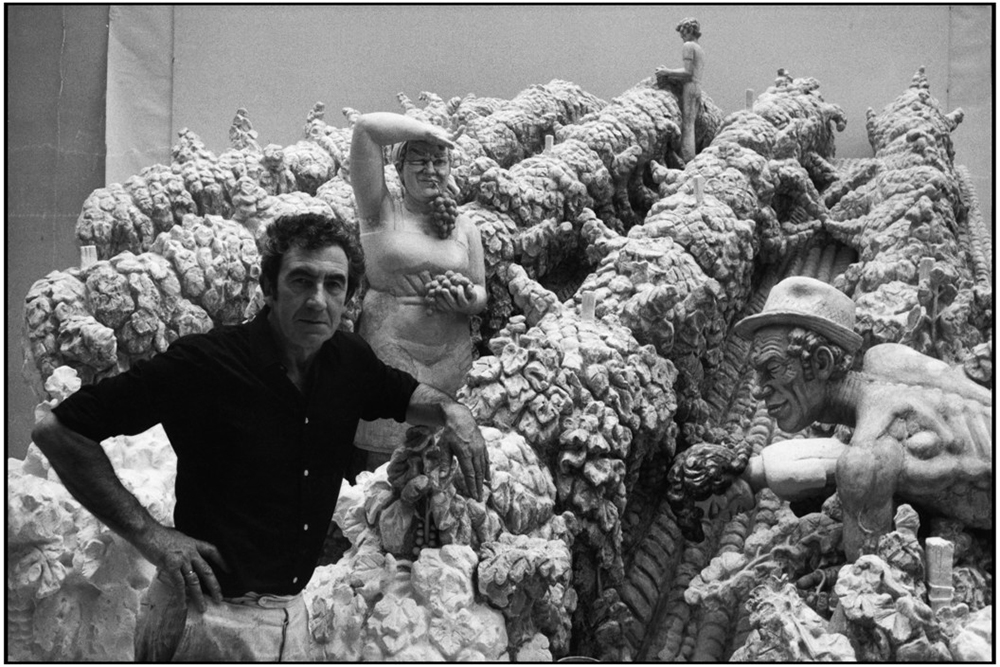

工作室中的雷蒙·马松

马丁·弗兰克(Martine Franck)

1982

两天后的夜晚,司徒立先生带我去拜访马松先生。马松先生出身于英国古老的工业城市伯明翰,从1946年开始就生活和工作在巴黎。作为贾科梅蒂、巴尔蒂斯和培根的朋友,马松以耸立在巴黎、纽约、华盛顿和伯明翰的纪念碑式的雕塑作品,以一批涉及“人群”形象的宏幅巨构建立了他的国际声誉。他的作品包括绘画、素描、彩色的深浅浮雕和雕塑,都表达着一种直接的社会诉求,创造了一系列有强烈感染力的戏剧性场面,他的人物往往负载着有力而深刻的激情,直面和质问着观者,呼唤社会的关注和反应。近年来,他在当代艺坛上的地位日益提高。从1995年中国美术学院聘请马松先生为客座教授以来,他的作品在我们中间不断地被传读,他所刻画的繁忙的街市、全景的都城、那日常生活中激动的瞬间,已经深深地印在我的心里。当我们拖着长长的身影,行走在铺满石板的老街的时候,两旁的建筑似曾相识,司徒兄在一旁提醒我:我们已经走进了雷蒙的地块,“我们在他的世界里出行”。

在巴黎街道写生的雷蒙·马松

马丁·弗兰克(Martine Franck)

1976

这是一个不大的客厅,马松老人身材高大,空间显得几分狭小。房中横着一张长桌,马松先生拥坐在桌旁,红色大理石的桌面和他的红毛衣浑然一体,微暖的灯光下,散发着古铜般的本色,四壁挂满了作品,琳琅满面,起伏凸陷,显出几分豪放的不周,吊灯悬得很低,给壁上的浮雕送去正面的柔和光线。长桌的边上放着一张“巴黎全景图”,镶在玻璃框里,钢笔淡墨,一片楼房的丘峦,街道像是大地的裂痕,在楼群的冲压下挣扎着向着天边聚拢,并在那里喘息和孕育着一种庄严的期待。这是我们太熟悉了的马松的巴黎,那现代都市无限蔓延和伸展的全景图。我的心开始不安了。

雷蒙·马松

马丁·弗兰克(Martine Franck)

1988

应我的要求,老人打开他的小仓库,翻出厚厚的一叠写生本,顺手打开面上的一本,里边满是巴黎夜市的写生,有场景、人物、蔬菜瓜果;有钢笔、淡墨、淡彩。老人指着几张写生,重复图中的线条,做着图像分析的手势。我一个劲地按动相机快门,耳边响着司徒兄转译过来的他那断断续续的话语:

“那一年在西班牙度假,在报上看到家乡的矿山发生爆炸的照片,……我是工人的儿子……赶回家乡,在报上所登的那张照片的街市上画了许多写生……瞧,就是这张‘北方的悲剧’,冬天、雨和眼泪……注意远山的三角形,在厂房的房顶上、在向后延伸的道路上、在前景这个痛苦的妇女的双手之间、这、这,到处再现。这是一个悲剧性的结构。”

《艺术家之手》

雷蒙·马松

1960

混沌的法语在耳畔滚动,落在心里沉甸甸的。我的目光从相机上抬起,却骤然与靠墙平台上的一只直立的青铜的手相遇了。这铜手骨骼硬朗、造形大度,铜手的表面沟坎毕露,筋节凸现,令人感到这手不是塑出来的,而是从一个坚硬的原材上刀砍斧劈凿出来的。这是马松的手,一只布满了劳动的痕迹却又造成了劳动的辉煌的手!我情不自禁地一把抓住老人的左手,举在铜手的旁边,将真手和铜手作了一番比较。当按动快门记录这一瞬间的时候,我仿佛捉住艺术那激动人心的创造秘密,探到雷蒙·马松创作的真正底牌。铜手上的沟坎演幻着岁月的沧桑,筋脉跳荡着生命的顽强,那缝隙之中的铜质的间灰色,凸现了青铜的隆起的亮点,也凸显这手所特有硬朗的质地和触摸时的质感;那传递着手的力量的手之褶皱,刻画着铜塑表面的刀痕与刀痕之间的份量,也刻画了这只手、这只创造之手不凡的经历。与真手相比,这铜手具有那种“葆真”的力量,这“葆真”并不在于它摹仿得真,而在于马松将其思想的锋芒注入了铜手、而铜手又使艺术家的岁月经历在作品中敞露了自身之真。因此,铜手比创造它的那双真手更加显露出手的本真,更加具有不朽的力量。

《巴黎6区的王子先生大街Ⅱ》

雷蒙·马松

树脂雕塑

167.01cm×118.11cm×47.63cm

1992

光达美术馆

在老人的卫生间狭窄的后墙上,老人指给我看并排挂着的几张早年担任舞美工作时所画的戏剧背景和人物设计稿。蓦然之间,我感到:当老人攀坐在蒙马特白教堂的尖顶上、放笔构画脚下的大地的时候,巴黎,这座欧洲大陆上的历史名城和现代都市,正是老人眼下的全景舞台,那耸立在卢浮宫旁、纽约大道上、伯明翰百年纪念广场中的各种各样的“人群”(那些地方都耸立着马松以“人群”为题的巨大的纪念碑群雕),正是这全景舞台上的不朽的主人。

末了,老人以一批珍贵的小册子相赠,并让我捎回二本大型个人画集,一本送雕塑系,一本送油画系。当我们回到长桌边的时候,老人斟满了几杯红葡萄酒,举在我们面前。其时,我已经激动不已,满面通红,我的心被这一系列纷至沓来的冲击,深深地醉了。

* 节选自许江,《巴黎叩门——蓬皮社艺术中心画展·画家访问随想》,原载《新美术》,1997年第3期。