雷蒙·马松论阿尔贝托·贾科梅蒂

杭零 译

阿尔贝托·贾科梅蒂如此地富有个性以致人们忘记了将他归入他所处的时代。而且,据说他还曾是我们称之为“巴黎画派”(l'Ecole de Paris)的艺术家大家庭中的一员。他是一位来自瑞士一个遥远山谷的外国艺术家,他来这里是为了学习,为了在这里添上他的名字,为了在这个城市,这个世界艺术的中心成为大师。当他1922年来到巴黎的时候,和二十年前的毕加索完全一样(他们的年龄也正好相差这么多),他们都没有在这里受挫,都选择了来到这里,毕加索没有选择慕尼黑和伦敦,贾科梅蒂则没有选择维也纳,虽然最初的时候他的德语讲得比法语好。

《自画像》

阿尔贝托·贾科梅蒂

纸本铅笔

40.5cm×31cm

1954

私人收藏

当1946年我还是个小伙子的时候,我来到了巴黎亲身了解了这个家庭,这个画派。

在这个画派里,真正做到了前辈们欢迎他们中有才华、有前途的年轻人,给予他们鼓励和批评。我被他们对斯巴达式艺术的崇拜所深深打动,因为在这段时间里,大家不谈金钱,不谈功名,更不谈国籍。

1960年,当美国人有了创建美国艺术这个致命的想法后,这个曾经为世界上所有国家所羡慕的优秀组织就被人忽视、弃之一旁了。对此惟一可能的回应就是变成英国艺术,法国艺术……虽然仍有大批的外国优秀艺术家在这个城市工作,但人们再也没有听说过“巴黎画派”。让我们来看看区别吧。1962年,贾科梅蒂,瑞士臣民,代表法国参加了威尼斯双年展(他被授予大奖)。1986年,我的雕塑《人群》(La Foule)被放置在杜伊勒利公园里,惟一评论它的批评家没忘了加上“英国雕塑家马松的作品”——这就是四十年后的巴黎!

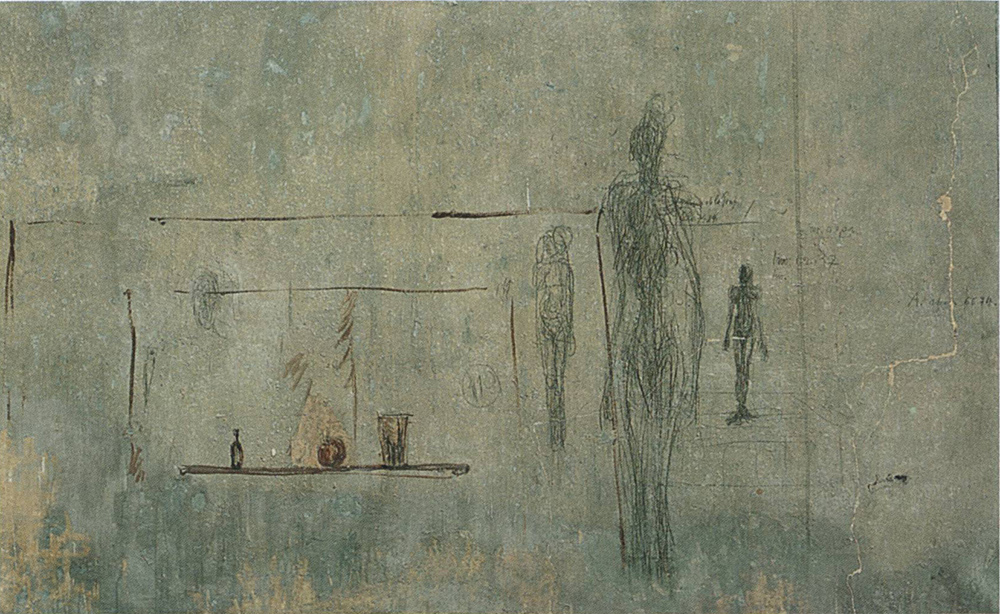

《有苹果的静物》

阿尔贝托·贾科梅蒂

120cm×160cm

贾科梅蒂画室墙面,巴黎

当阿尔贝托·贾科梅蒂到达巴黎的时候,他径直去了十四区,蒙帕那斯的腹地,他一直生活在那里直到终老。我遇到他的时候,战争刚刚结束,十四区里到处都是艺术家、造型工匠和大理石工匠等等的工作室。走过街道的时候,总能听到石匠凿石的笃笃声,石膏灰的尘雾淹没了大门,人行道上留下许多白色的脚印(这是阿尔贝托的一大特色)。我喜欢到伊波利特·曼德龙46号街贾科梅蒂一家的走廊去闻闻湿湿的石膏味道,听听塞满垫料的戈丹火炉的声音——这些触手可及的特征标志着简单、真实,工作着的生活。雕塑么?每个角落都表现着它。这条街是以十九世纪中叶一位学院派雕塑家的名字命名的。我们从艾蒂安·伊波利特·曼德龙(Etienne Hippolyte Maindron)身上只能想到一件事——罗丹的父母就是依仗他来判断他们的儿子是否有足够的才华踏上艺术生涯的。勇敢的艾蒂安,他肯定地说了是。此外,在贾科梅蒂工作室外二十米,这条街被绿磨坊街横穿,他的兄弟迭亚戈(Diego)就住在这条不远的街上。世纪初时,亨利·勒博赛[1]的工作室也在同一条街上,他是罗丹作品的放大和缩小者,罗丹本人也常常去那里。

《穿斗篷的迭亚戈》

阿尔贝托·贾科梅蒂

青铜雕塑

38.1cm×34.5cm×22.3cm

1954

光达美术馆

在贾科梅蒂的艺术成熟期,他不知疲倦地记录着在他很小的时候就掌握的神妙的脸部结构,这是从他父亲关于埃及、古希腊等等的艺术书籍里得来的。所有他早期的半身像都证明了这点。掌握这种绝对的几何学后来成为他活动的中心,而别人从这点上则看到了与模特原形甚至其精神的冲突。至于我,我看到的则是为了使这个几何学更合逻辑、更完美、更有表现力、更自如而做的固执努力。当然,也是为了更个性化。当他用强迫性的态度谈到鼻根时,应该相信他——但这是个结构问题!否则鼻根就毫无意义。我打开今天早上的报纸看到这个:“巴尔蒂斯(Balthus)说:‘贾科梅蒂感兴趣的是把一个鼻子放在一张脸的正中间。’”然而,巴尔蒂斯不仅十分了解贾科梅蒂,他自己的几幅画也是最美的现代肖像之一,他知道他说了什么。

脸部。从正面看,一个椭圆,一条中轴线。每侧一个眼眶的圆圈。鼻子的长三角形一直延伸把另两个圆圈,嘴和下巴包围起来。然后转九十度,这种对称产生了变化,在空间里画出了世界上最迷人的线条,人的侧面在贾科梅蒂的作品里好像他家乡的峡谷里粗放的山脊。他的一些半身像宽得勉强够维持中轴线完美的垂直,当这条线向外凸起,就产生了人的侧面和完全的变形。

《睡着的男人》

阿尔贝托·贾科梅蒂

纸本钢笔

27cm×20.9cm

光达美术馆

正面,侧面。变化的同时肩部互做相反的运动。或者是一个变形的膀臂,手上的尖手指,或是鼻子。这种空间里的结构点(articulation)是雕塑的要义所在,赋予了其活力和生命,尤其是和以圆形造型的雕塑相比。因为如果我们绕一个球体一圈,什么变化也没有。况且,这种结构点会说话,它可以传达信息。贯穿所有的法国雕塑我们总可以再找到它,吕德[2]当然是一个,毕加尔[3]是贾科梅蒂的宠儿,一直可以追溯到哥特式。离我们比较近的,有罗丹的雕塑,肢体在空间里伸展好像他十分喜爱的树林里的树枝。里尔克[4]谈到《加莱义民》(Bourgeois de Calais)时说道:“……纯粹而大气的动作升起,保持竖直,又整个垂下,好像降下的旗帜”。还有雨果的纪念雕塑,对着大海说话的诗人的手。谈到动作这个特殊的问题,就不得不提到贾科梅蒂的作品《广场》(les Places)。虽然很快就被放弃,但它们应该是贾科梅蒂经常提到的作品的开端。当然也是《行走的人》(“1'Homme qui marche”)(也可以叫行走的人们,因为他们都在走)的开端,伊夫·博纳富瓦不无道理地将这个作品与罗丹的《行走的人》联系起来。但还有另一个著名的行走者,就是约翰尼·沃克,[5]这是借助这位威士忌酿造师本人如此熟悉的身影,用他的名字做的同音异意的雕塑游戏。和贾科梅蒂喝酒的时候,我不止一次地看到他醉眼朦胧地盯着放在吧台架子上的约翰尼·沃克的小塑像。“雕塑就应该这样做”,他总是这样说。毫无疑问,他也做到了,不是么?而且,他喜欢这个雕塑是彩色的。我也是,我的朋友让·克莱尔知道了这一点后,有一天送给了我一尊小塑像的优秀样本。

《行走的人》

阿尔贝托·贾科梅蒂

青铜雕塑

182.5cm×26.5cm×96.5cm

1960

玛格基金会,圣保罗

我不是贾科梅蒂的朋友,却是他一个年轻的信徒,我们的年龄相差太大。也就是说在当时我的眼里只能看到他。战后的巴黎被一幅模地运用了毕加索的形式、马蒂斯(Matisse)的色彩、布拉克(Braque)的材料的画统治着,对于初涉巴黎的我,贾科梅蒂的探索似乎才是在对可见世界的捕捉里惟一严肃的工作。随着时间的推移,我发现我所钦佩的贾科梅蒂作品里的浓缩——和你们所有人一样,一直非常钦佩——阻碍了我向外部世界的运动和情感敞开胸襟。渐渐地,我对围绕在我周围的这个对艺术知之甚少的人群变得十分敏感。我明白我不可能再一个人在我这边工作,而广阔的大众在他们那边。我越来越觉得我不是艺术家,不再试图把人们吸引到我这里来,而是走向我的人类兄弟。我有必要拥有更广大的胸襟和雄心,因此,就有了某种对贾科梅蒂作品缩小了的规模的不耐烦。

不应该忘记,贾科梅蒂从童年起就沉浸在艺术传统里,是那个伟大美术流派的纯粹的产物。贾科梅蒂是个爱美者,是个对形而上学——也就是超越肉体之上,怀有浓厚兴趣的心理分析者,他的所有作品都证明了这点,线性、尖锐。作为超现实主义者他后来被物体所吸引,作为现实主义者,他又常常被片段所吸引。《鼻》(Le Nez)、《手》(La Main)、《腿》(La Jambe),都是他雕塑的名字。他把身体一分为二用来做半身像,好像古典主义最顺从的信徒一样。他一生都在临摹博物馆的复制品(仍然是片段)。他在封闭的圈子里工作。但感谢上帝,古典主义的伟大传统也是人文主义传统,这也正是在三十年代的现代主义中被遗忘入土,而又被贾科梅蒂重新拾起的旗帜。传统精髓的残余,人,使得贾科梅蒂在因集中营和原子弹的威胁而沉重的战后初期,成为惟一真正反映时代的艺术家。凭这一点,就是他的荣誉。

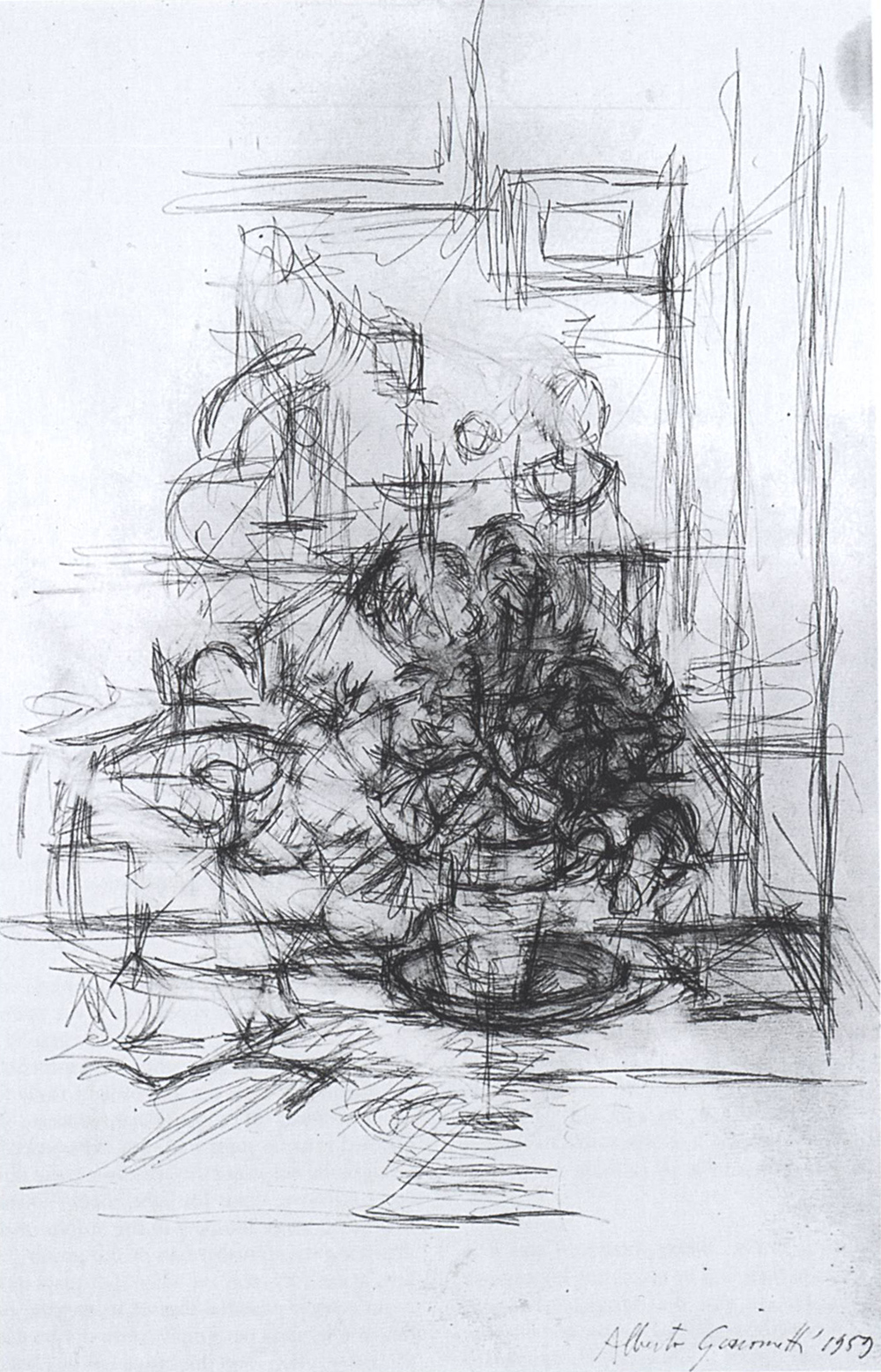

《室内花卉》

阿尔贝托·贾科梅蒂

纸本铅笔

50cm×32cm

1959

私人收藏

今天,已是几十年以后,艺术形势却每况愈下。在一个完全失去人性的艺术世界,不值一提的物品和它们随意的摆放取得了胜利,人性层面,贾科梅蒂的生命力似乎比任何时候都像是一个标志。

[1] 亨利·勒博赛(Henri Lebossé):罗丹的助手,帮助罗丹放大或缩小其作品。——译注

[2] 吕德(Rude):十八至十九世纪法国雕刻家。——译注

[3] 毕加尔(Pigalle):十八世纪法国雕刻家。——译注

[4] 里尔克(Rilke):十九世纪至二十世纪德裔奥地利诗人。——译注

[5]约翰尼·沃克(Johnnie Walker):英文,“walker”在英语里是“行走者”的意思。——译注